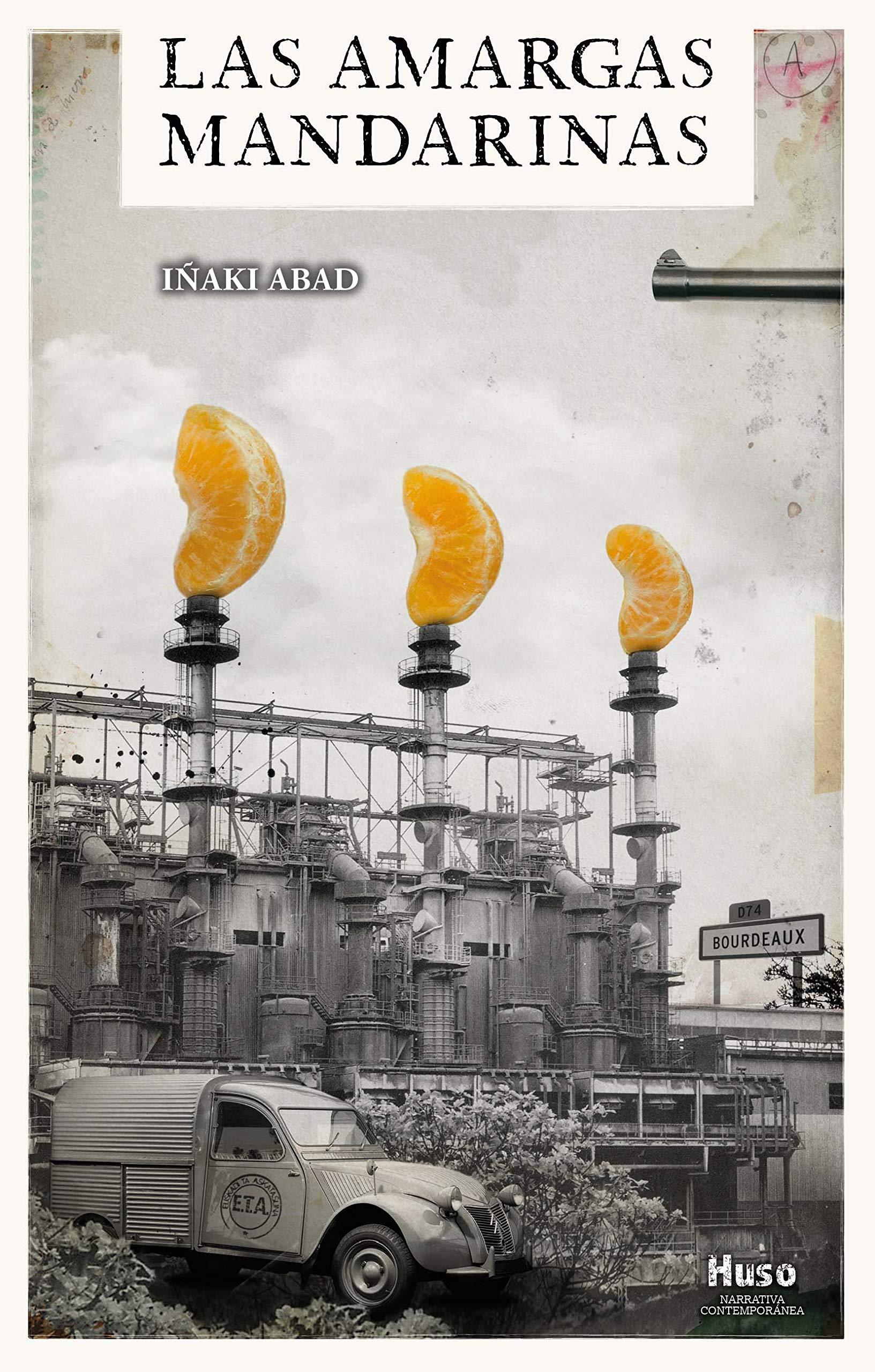

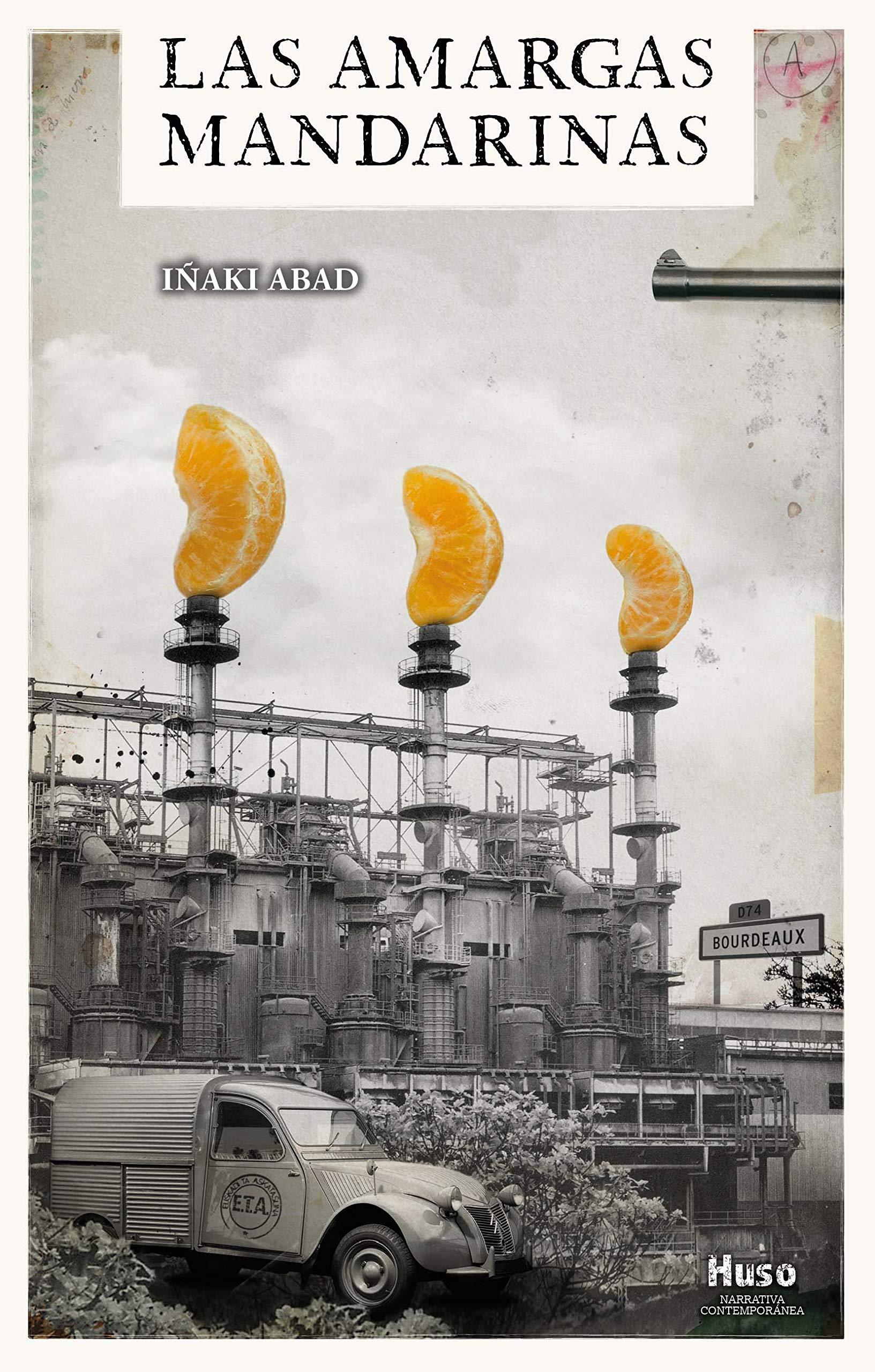

Cuando José María Fleta Loroño, personaje central de Las amargas mandarinas, presta, más por amor que por afinidad ideológica con una joven vinculada a ETA, la furgoneta paterna a un comando que cometerá un asesinato múltiple, no sabía que estaba dando un vuelco a su vida. Eso ocurre en la ficción de Iñaki Abad y ocurrió en el País Vasco de los años setenta y primeros ochenta. Jóvenes que vivían en barrios de “viviendas baratas”, poco propensos al radicalismo nacionalista pero sí amantes de la libertad y beligerantes contra la dictadura, que acabaron próximos al abertzalismo por razones de la más diversa índole, muchas veces alejadas de lo ideológico, y, casi, de lo político.

Iñaki Abad, con inteligencia, no poca pasión existencial y bastante lucidez narrativa, pone en pie en esta novela a un personaje memorable. Pocas veces el “yo soy yo y mi circunstancia” de Ortega tiene un reflejo tan fiel en un protagonista literario. La búsqueda individual de José María Fleta se ve condicionada de manera brutal por la “circunstancia”: por la historia, por el ambiente en que vive adolescencia y primera juventud y, sobre todo, por un sangriento atentado de ETA. De Euskadi a la Burdeos del exilio, la cultura y la libertad que guardaba la memoria republicana y donde era posible una vida acomodada y comprometida con el arte y sus derivaciones y, a la vez, con una izquierda intelectual próxima a la gauche divine. Del amor de Arantxa, cómplice indirecta de su infortunio, al de Jeanne, a la protección de Sophie y al amor de quien, pasado el tiempo, será su hija: Carla.

No hay literatura sin memoria del mismo modo que no hay olvidos caprichosos. Iñaki Abad teje una trama alejada de toda truculencia (tan frecuente en ciertas novelas de misterio) que se construye sobre el binomio de la culpa y el silencio. La culpa que Fleta llevará consigo por alejarse de la familia, primero involuntariamente, después llevado por la inercia con que lo absorben los mundos a los que se incorpora, y el silencio forzoso. En el origen de ese silencio está el atentado aludido y la necesidad de huida de una realidad tóxica, opresiva, que se prolonga en la tierra del exilio y que tendrá como colofón un asesinato que le toca muy de cerca. Bilbao quedará atrás definitivamente y, con la ciudad, los lugares de infancia y adolescencia pasarán a ser materia de olvido. Le sustituirá el universo cosmopolita y culto propio de la burguesía ilustrada de la época, con cuyo telón de fondo construirá su nueva existencia. En medio, secretos de familia que sólo apuntarán casi cuarenta años después, tras el viaje de Carla desde la ciudad en que vive, Windhoek, en Namibia, a Palma de Mallorca para asistir a la muerte de su padre, Chema Fleta, y a su entierro. Curiosamente, es ahí donde comienza la novela, siguiendo una estructura circular.

Las amargas mandarinas es una novela magníficamente escrita en la que el autor muestra (como lo han hecho en otros momentos escritores como Fernando Aramburu, Raúl Guerra Garrido o Luisa Etxenike) la capacidad de la literatura para arañar en la conciencia colectiva, poniendo sobre la mesa interrogantes viejos y nuevos, y el poder de crear climas y mundos en los que, en sus vínculos con la realidad, se advierten las contradicciones y desajustes, también las grandes injusticias, de la sociedad en que vivimos, incluyendo en ella la cotidianidad de los guardias civiles y sus familias en un clima de acoso y aislamiento.

En Las amargas mandarinas hay dolor y hay crueldad, hay amor y desamor, hay sueños y hay frustraciones, momentos de gozo y leves apuntes de felicidad, hay historias que se cruzan atrapando al lector y hay Historia (Abad no huye de los acontecimientos políticos, sociales, culturales del momento en que se desarrolla la acción y que se citan de manera expresa) y, de manera muy especial, hay secretos y culpas que condicionan de por vida a todos sus personajes, desde Carla a Lorenzo Ruspoli, tal y como el lector advertirá en el largo y riquísimo diálogo que ambos mantienen en la víspera del entierro y que se conforma como parte esencial de la voz y en el estilo de Anta Livert, un personaje/narrador que aparece, en la trama, con sutileza.

Pero también (o quizá sobre todo) es una novela de mujeres: de enfoques y miradas que, desde Arantxa, amor primero y mítico, a la madre culta y cosmopolita que se sueña y desea que Sophie representa (en contraste con la madre real, una ama de casa de la España humilde), pasando por el amor de Jeanne, la compañera independiente y crítica. y acabando en la propia Carla, la hija que en el fondo actúa como motor de la novela.

Estamos ante una narración que nos invita a meditar, desde la lucidez y la mirada crítica, sobre los últimos años de nuestra historia. Una prosa transparente en la que de manera precisa y sin estridencias se incorporan los diálogos, que conviven como parte del texto y sin separación guionada, con las descripciones y con las referencias culturales e históricas hasta conformar un texto compacto y a la vez seductor en el que la intimidad y el mundo exterior conviven y se entrelazan. Una novela de sentimientos, de memoria, de sueños y de frustraciones. Una novela ambiciosa y distinta, infrecuente en un panorama cada vez menos exigente. Es decir: una obra excepcional.