A uno de ellos la sangre se le amontona en las cejas y le resbala por las mejillas y el cuello, pero las heridas no lo acobardan, sino que lo alientan a superar el ardor asesino de su contrincante, y por eso levanta por encima del hombro el cayado palurdo y homicida, que se queda suspenso en el aire ocre del cuadro de Goya. Ofuscados por el odio y hundidos en el barro, los dos gañanazos están dispuestos a matarse a palos hasta que únicamente sobreviva uno. O ninguno.

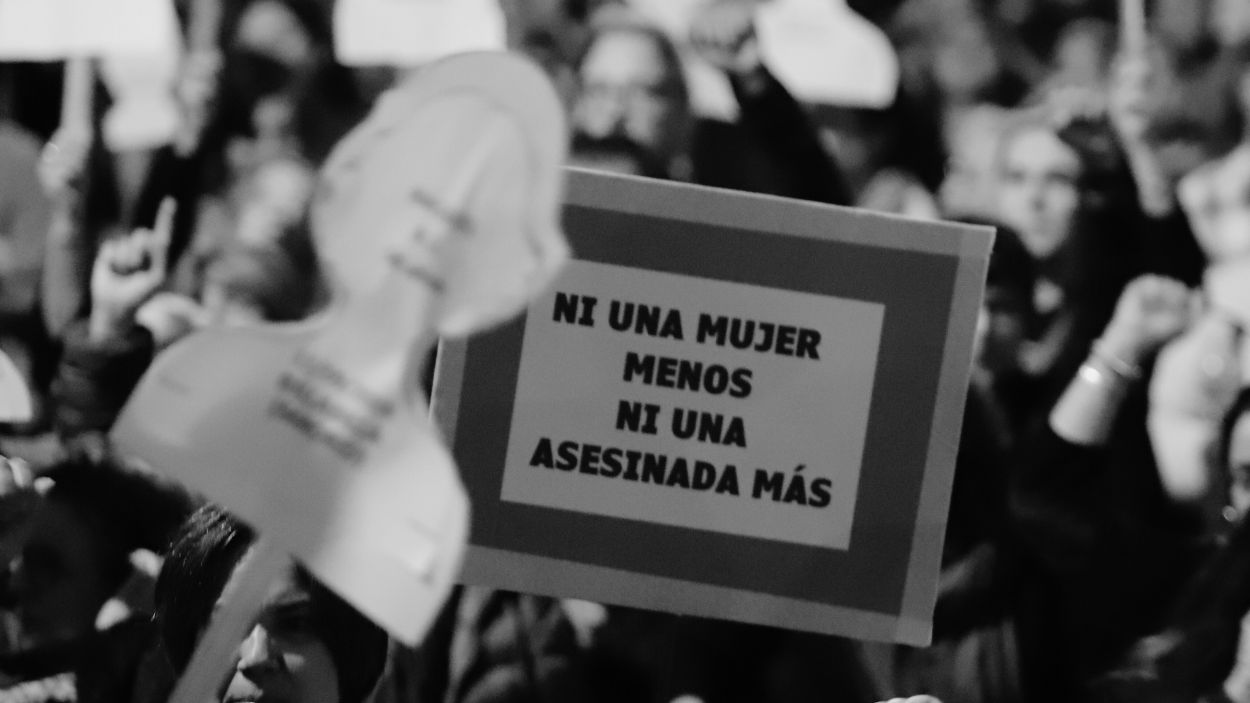

En esta pintura negra, Duelo a garrotazos, pienso cuando veo cómo se tratan —y maltratan— Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ya no son dos políticos que aseguran defender ideas progresistas y querer lo mejor para los humillados, para los ancianos, para los pobres de cinco tenedores, para las mujeres cercadas por el machismo que niega Vox, para la enseñanza pública, para los dependientes, para los que agonizan durante años en la sala de urgencias de los hospitales, para un país, en fin, que los contempla entre la estupefacción y el bostezo.

Poneos de acuerdo, por favor, le rogaba José Sacristán a Carmen Calvo el otro día. Imposible, porque lo de Pedro y Pablo no es teatro. No es un reality show de rencores de mentirijilla. Es odio. Un odio tan puro como necio y tan necio como peligroso. Porque tendrá que volver a pasar muchas veces el cometa Halley para que se repitan las condiciones tan favorables como las actuales para que se dé un gobierno progresista. Y Sánchez e Iglesias lo saben. Pero mola más jugarse España al paintball político mientras las derechas se frotan las manos con bondad blanca y taimada, y los empresarios se relamen si se repiten —y parece que así será— las elecciones.

Pero, hasta que esto ocurra, yo suprimiría inmediatamente los equipos negociadores, o como quieran llamarlos, y pondría a trabajar de verdad a Sánchez y a Iglesias, y por cada hora de desacuerdo les descontaría un par de miles de euros de vellón de las nóminas que les estamos pagando los españoles. Que ya estamos hartos, hombre, de sus testarudeces, de sus egolatrías de rock stars, de sus caprichitos de niños malcriados y moñas. Que coge cada uno su frase, su adverbio, su no es no, y le echa la tranca y siete vueltas de llave sin darse cuenta ya, extraviados en sus páramos de “mediocridad y delirio” (Hans Magnus Enzensberger), de que con los cerrojos el único que hace caja es el dueño de Fichet.

De modo que a Sánchez y a Iglesias los recluiría no en la capilla Sixtina como a los cardenales que han de elegir papa, porque estos dos capaces son de distraerse con tanta fastuosidad que honra a Dios, pero no a los pobres, sino en la humildísima casa de la Régula de Los santos inocentes. Y allí estarían, ganándose de verdad el pan, hasta que saliese por la chimenea de la novela una fumata blanca. Pero no. No ocurrirá así. Llegará el Juicio Final, el día de la ira, la nueva jornada de las elecciones, y estos dos seguirán matándose a garrotazos.