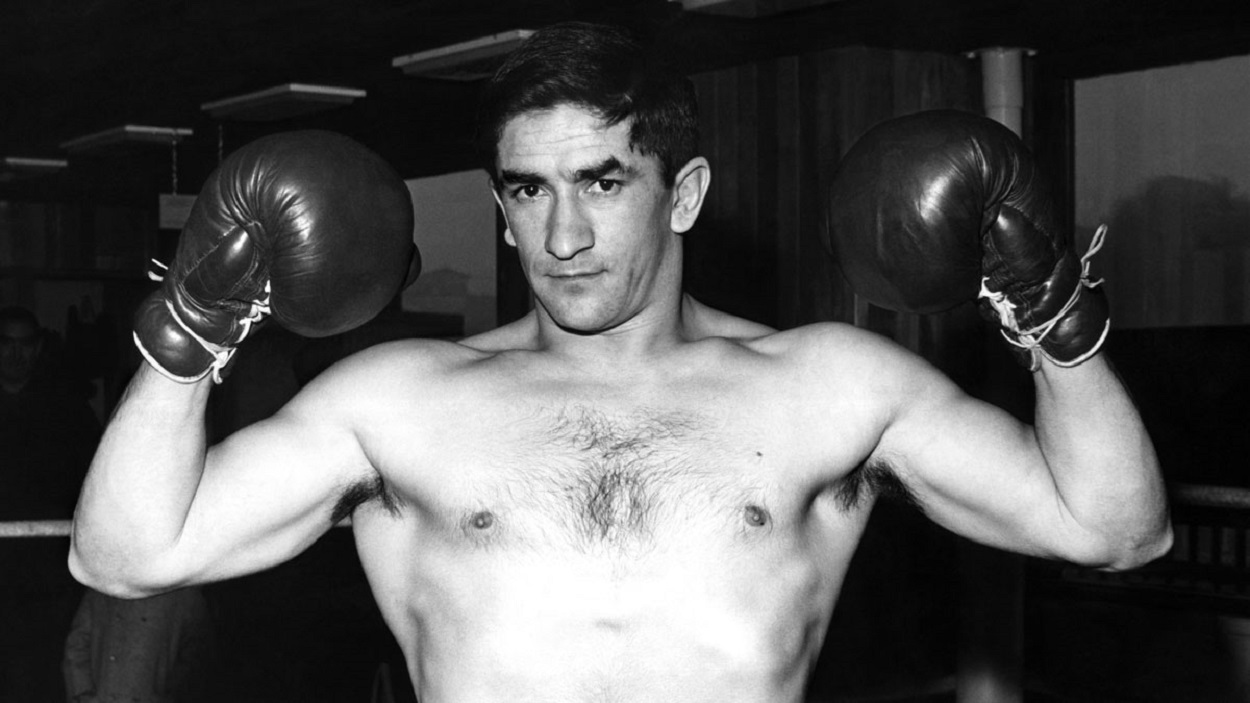

José Manuel Ibar Azpiazu (Aizarnazabal, Guipúzcoa, 1943), más conocido como Urtain, se convirtió en campeón de Europa de los pesos pesados antes de los diez. Era un canijo cuando escuchó cómo un vecino se reía de su padre, levantador de piedras y pacharanes profesional, porque sus hijos eran endebles, blandos, tirillas. Suficiente para que José Manuel, segundo de diez hermanos, decidiese coger a los hijos del vecino y partirles la cara. Patadas, puñetazos, escupitajos, la ley de la calle. Rabia acumulada y cuestión de orgullo.

Sería 20 años después, en la noche del tres al cuatro de abril de 1970, cuando el morrosko saldría del Palacio de los Deportes de Madrid como campeón continental. Su técnica no era depurada, pero su pasado como aizcolari -cortador de troncos- y harrijasotzaile -levantador de piedras- era suficiente para convertir a sus rivales en presos pendientes del corredor de la muerte, en suicidas figurantes que lo apuestan todo a su capacidad de esquivar los golpes, en carne picada de las doce cuerdas.

Su primera víctima fue Peter Weiland, un púgil alemán criado en la mina que hizo del combate una cuestión de orgullo nacional con la bravuconería boxística de quien sabe que compite contra un novato edulcorado, promocionado con combates amañados contra rivales que buscaban unas pesetas a cambio de lanzarse al suelo con cierto disimulo. Pero José Manuel, el tigre de Cestona, ganó. Sin protegerse, sin juego de pies, con coces desordenadas e inconexas por las que Weiland pidió la misma clemencia que dos vecinos adolescentes del caserío de los Urtain hacía veinte años.

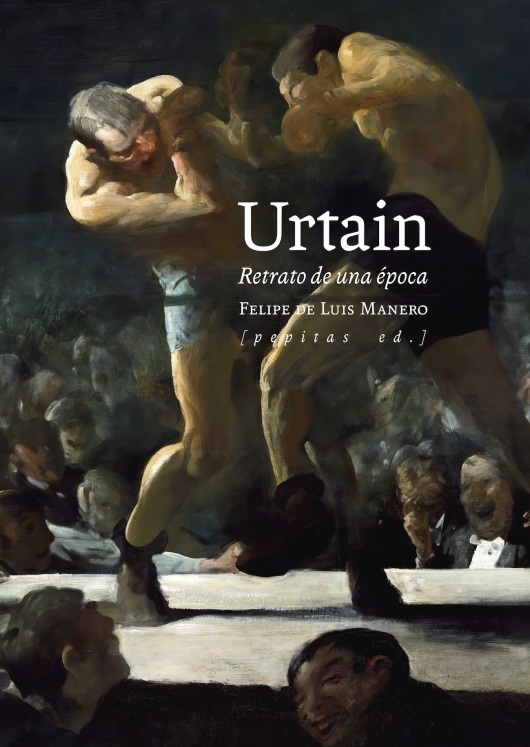

Un héroe nacional, un antihéroe para sus dos familias, un borracho gracioso que ganó mucho y gastó más. Un retrato de una época que Felipe de Luis Manero construye en Urtain (Pepitas de Calabaza) haciendo de la no ficción la mejor de las novelas negras y sucias del tardofranquismo. La historia de un huérfano de padre por una apuesta de bar que acabó lanzándose desde un décimo piso en el barrio del Pilar frente a su último ring, en el que nunca abandonó, en el que fiaba una botella de J&B diaria y contaba anécdotas con la voz quebrada a quien quisiera escucharle. A quien quisiera recordarle. A quien durante cinco minutos mantuviese vivo a alguien consumido por el olvido.

Una cronología detallada que va desde el cocinero de Al Capone hasta las mujeres de un ballet norteamericano que hicieron cola para acostarse con Muhammad Ali. Un desfile de jovencitas, drogas y alcohol en tugurios de mala muerte y reservados de lujo con el que apreciar la idiosincrasia de una época en la que periodistas, deportistas y farándula se jugaban la vida por su mala cabeza. Un combate, el de la vida, con más derrotas que victorias en el palmarés. Con hijos que te odian, mujeres que te echan de menos y amigos que desaparecen cuando pasas de estar en las portadas a ser portero de discoteca, imagen de un bar, moribundo de la nostalgia, despojo del pasado.

José Manuel contó con muchos asesores a lo largo de su vida. Se dejó llevar por la fama instantánea, el dinero rápido, los pechos turgentes, las noches del neón; desoyó, no obstante, a su familia cercana, a su viuda en vida, a su padre y a su madre. “Un Urtain no debe perder jamás; tampoco debe consentir que se dude de él, pero, por favor, no lo hagas más”, le imploró su viejo cuando lo cazó haciendo su primera apuesta al salir del colegio. “Ya es campeón, ya es lo que quería. Ahora, debería dejar el boxeo”, contestó su madre a la prensa la noche en la que Urtain se convertía en campeón continental de los pesos pesados. No hizo caso.

La biografía del morrosko no es más que un apéndice del árbol genealógico de la familia Ibar. Su padre no se suicidó, al menos voluntariamente, cuando murió a los 49 años, misma edad con la que dejó de pertenecer al mundo de los vivos que su hijo. Murió desecho por dentro: por las copas, por rudeza, por jugarse con quince colegas de barra que aguantaría los saltos en su pecho de todos ellos. Su sobrino, Pablo Manuel Ibar, aguarda el destino de la muerte tras ser acusado de un triple asesinato en Florida el 26 de julio de 1994. José Manuel optó por la más rápida de las soluciones, la más difícil de las decisiones.