El segundo largometraje de Damien Chazelle es un tan arriesgado como interesante ejercicio sobre la relación que se establece entre un joven aspirante a convertirse en baterista de jazz y su despótico profesor unidos por un mismo objetivo, la búsqueda de la perfección.

Una de las paradojas en la relación entre el cine y el jazz es que esta no haya sido demasiado prolífica cuando han sido dos artes del siglo XX que se han desarrollado casi en paralelo y en su mayor parte en los Estados Unidos. Si bien se ha establecido como fecha oficial del nacimiento del cine el 28 de diciembre de 1895 con la primera proyección que llevaron a cabo los hermanos Lumière en Paris, lo cierto es que hubo también precursores norteamericanos como Thomas Alva Edison quien junto con William Kennedy Laurie Dickson inventaron el Kinetógrafo, la que para muchos es la primera cámara, en 1890, y su aparato para el visionado, el Kinetoscopio, cuya primera demostración pública oficial tuvo lugar en el Brooklyn Institute of Art’s and Sciences de Nueva York el 9 de mayo de 1893. En cuanto a los difusos orígenes del jazz, los historiadores han situado su nacimiento el 26 de febrero de 1917, cuando un quinteto llamado Original Dixieland Jazz Band grabó en Nueva York el primer disco de jazz. O al menos se utilizó por primera vez el término.

Aunque por otra parte, hubo infinidad de apariciones de músicos de jazz en la pantalla, casi siempre interpretando alguna pieza musical, el jazz como tal comenzará a tener un cierto protagonismo dentro del terreno del documental, en el que se filman conciertos o jam sessions como es el caso de Jammin’ the blues (Gjon Mili, 1944) un innovador cortometraje que recogía una improvisación musical en la que participaban destacados músicos del momento como Lester Young, Red Callender o Harry Edison entre otros. Luego vendrían otros hitos como Jazz on a summer day (Bert Stern, 1958), testimonio fílmico del festival de Jazz de Newport de ese mismo año y títulos posteriores como Straight, no chaser (Charlotte Zwerin, 1988), dedicado a Thelonious Monk y en el que Clint Eastwood ejercía como productor ejecutivo o Let’s get lost, excelente retrato de Chet Baker que dirigió el fotógrafo Bruce Weber en 1988.

Pero en el terreno de la ficción, no son especialmente numerosas las partituras jazzísticas compuestas ex profeso para el cine aunque, curiosamente, la primera gran banda sonora fue para una película francesa, Ascensor para el Cadalso (Louis Malle, 1957), que Miles Davis concibió, o más bien improvisó mientras la visionaba. Operación similar que repetiría décadas después Neil Young en Dead man (Jim Jarmusch, 1995) pero con otros registros estilísticos. Como también otro de los hitos fue la que compuso Duke Ellington para Anatomía de un asesinato (Otto Preminger, 1959), sin olvidar la de Charles Mingus para Shadows (John Cassavetes, 1959), un film cuya concepción tenía mucho de improvisación o The connection (Shirley Clarke, 1962) que contaba con la música y la presencia del cuarteto de Freddie Redd cuyo saxofonista era Jackie McLean, por citar algunas.

Sin embargo, el entorno del jazz se ha reflejado infinidad de veces en la pantalla. Ejemplos como Cotton Club (Francis Ford Coppola, 1984), Round Midnight (Bertrand Tavernier, 1986), cuyo protagonista es un músico de jazz ficticio que estaba inspirado en su propio intérprete, el saxofonista Dexter Gordon, Bird (1988), biopic de Charlie Parker dirigido por Clint Eastwood, Cuanto más, mejor (Mo’ better blues, Spike Lee, 1990), Kansas City (Robert Altman, 1996) o Acordes y Desacuerdos (Sweet and lowdown, Woody Allen, 1999) inspirado en la figura de Django Reinhardt.

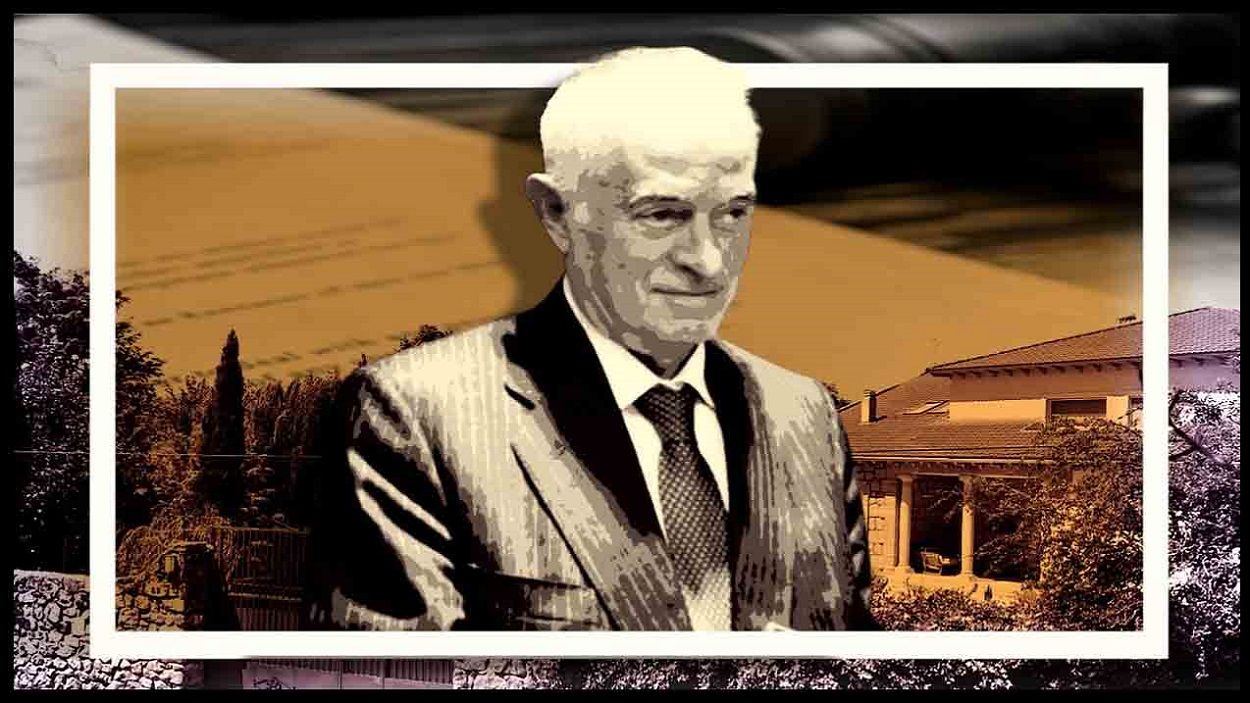

Contexto que viene al caso en cuanto a lo que puede significar un film como Whiplash, un título que se aleja de las líneas tradicionales ya mencionadas ofreciendo una perspectiva diferente en su voluntad por indagar en las entrañas de la creación artística, si bien ya habido otros títulos que han abordado el tema, aunque fuesen en otras disciplinas artísticas, como El almuerzo desnudo (Naked Lunch, David Cronenberg, 1991) o Barton Fink (Joel Coen, 1991), por citar dos ejemplos. A todo esto se une el hecho de que Whiplash está inspirada en las propias vivencias de su director, Damien Chazelle, quien también sintió una primera vocación por convertirse en baterista y quien, según su propio testimonio, le impartió clases un profesor muy severo. Como también su filmografía como director gira en torno a la música. Guy and Madeleine on a Park Bench (2009), su primer largometraje, aún inédito en nuestra pantallas, que protagoniza un trompetista de jazz y La la land, su tercera película actualmente en fase de rodaje y para la que ha vuelto a contar con Miles Teller en el papel principal, el de un pianista de jazz que se enamora de una aspirante a actriz. Todo ello sin in olvidar que el cineasta es también el autor del guión de la producción española Grand piano (Eugenio Mira, 2013).

Es por eso que detrás de Whiplash hay un entendido que conoce a fondo el tema sobre el que habla. Andrew, a quien encarna un excelente Miles Teller, no es un creador, sino un joven intérprete de diecinueve años que busca la perfección y a la vez aspira a convertirse en uno de los mejores bateristas de jazz. Aunque la interpretación también posee mucho de creación, pues es dotar de alma, de vida, una pieza musical, convertir la partitura escrita en un ente sonoro que trascienda más allá de la propia técnica en el momento de su ejecución. Como dice Fletcher, el tiránico profesor de Andrew a quien pone rostro un espléndido J. K. Simmons: «No hay dos palabras en nuestro idioma más dañinas que “buen trabajo”». Y es ahí, según éste, donde reside la razón del por qué el jazz se está muriendo, ya que es esa una de las ideas que plantea la película. ¿Hasta que punto el sacrificio, la entrega en cuerpo y alma hacia una actividad artística significa el logro de ese milagro de la genialidad que trasciende más allá de la pura técnica? Uno de los grandes especialistas en el repertorio de Chopin, el pianista Maurizio Pollini, ha declarado en más de una ocasión que toca muchas horas al día, incluidos domingos y festivos, como también Keith Richards, el guitarrista de The Rolling Stones, ha llegado a afirmar que hay que practicar la guitarra hasta que sangren los dedos. Son tan solo dos muestras de tantas otras más sobre la implicación que conlleva toda actividad artística. Una actividad en la que intervienen otros factores externos como el azar o el mismo estado emocional del intérprete o del creador. Pero además el jazz, a diferencia de la música clásica, del pop, del rock y de otros estilos, posee un atributo que forma parte de su esencia, la improvisación, aunque se parta de una melodía compuesta de antemano. Basta ver las reediciones de discos para ver los temas extras que suelen añadir, normalmente las tomas alternativas que se registraron en esa misma sesión de grabación, o simplemente escoger la diferentes versiones de un tema interpretadas por un músico determinado para comprobar las diferencias entre unos registros y otros.

Pero ¿Qué sucede cuando a pesar del sacrificio se descubre que ese supuesto talento en realidad no existe? Y ahí entra en juego otro atributo, el virtuosismo. Andrew busca la perfección y el reconocimiento de manera obsesiva. «Prefiero morir alcohólico y arruinado a los 34 años y que la gente hable de mi, que vivir rico y sobrio hasta los 90 y que nadie recuerde quien fui», expresa en un momento dado en referencia a Charlie Parker, el genio que precisamente trata de encontrar Fletcher entre sus alumnos. Y esa parece ser su frustración, que cree que no lo ha hallado nunca, como le confiesa al joven baterista. De hecho le habla de un tal Sean Casey, que en cierta manera acaba convirtiéndose en un personaje más, aunque solo esté presente en los labios del docente. Porque Casey era un chico que tocaba la trompeta y en quien Fletcher, al creer ver algo en él, preparó a conciencia. Y a pesar de que, según dice, entró en una orquesta de gran categoría, no pudo soportar la presión y se suicidó. Porque aquí reside otra de las cuestiones de la película. ¿Hasta que punto es lícita y positiva la táctica que emplea Fletcher de someter a sus alumnos a una denodada presión para sacar eso que llevan dentro, si es que lo llevan? De hecho lo consigue con Andrew, aunque ¿A qué precio?

Sea como fuere, Whiplash es un excelente trabajo en el que Chazelle concibe una impecable pero también arriesgada puesta en escena, ya que la trama tiene lugar durante la mayor parte del metraje en las aulas del ficticio conservatorio Shaffer en Nueva York. Una película que es además un poderoso ejercicio de montaje. Y si bien en ocasiones se lleva la historia a tales extremos que puede resultar a veces algo exagerados, también es cierto que posee brillantes momentos como la reunión familiar de Andrew en la que surge ese menosprecio a la cultura, porque parece conmover más las heroicidades del fútbol de los primos que los logros musicales del protagonista; el encuentro de Andrew con Fletcher en un night‒club o la portentosa secuencia que cierra el film. Porque el título de Whiplash, además, posee un doble sentido. No solo es un tema compuesto por Hank Levy, que es el leit motiv del film y cuya versión más célebre es la que abre el álbum Soaring (1973) de Don Ellis, sino que su traducción al castellano, latigazo, viene a ser una metáfora hacia la figura del profesor y sus tácticas despóticas.

Al fin y al cabo, como expresó Andrei Tarkovski en su libro Esculpir en el tiempo, la creación artística «exige del artista una “verdadera entrega de si mismo”, en el sentido más trágico de la palabra».