La búsqueda de El Dorado le pudrió a Lope de Aguirre la poca cordura que conservaba entre el flequillo de cantante grunge del siglo XVI y las cejas malhumoradas. Cuatrocientos años después de aquel fracaso, la historia lo justifica y redime. El Dorado existe. Solo que esa ciudad de oro que llenó de ambición y mosquitos los sueños del conquistador vasco está en Valladolid. Exactamente, en el polígono industrial de Medina del Campo, entre un mar amarillo de secano y una rotonda que desagua en la A6. Allí lo encontraron hace una década Björn Aspheim y Jan Skybak, dos vikingos noruegos vestidos de Yves Saint Laurent que se asentaron en la villa donde murió la reyna pálida y trastámara Ysabel la Católica.

Los lugareños de barba y golilla los miraron, al principio, con desconfianza. Después, cuando supieron qué hacían aquellos nórdicos en tan lejanas tierras de misión, se burlaron de ellos. Finalmente, se rindieron a la evidencia. El Dorado estaba allí. Era una parcela recocida por el sol mesetario que ni para destierro valía, pero en la que los dos visionarios noruegos adivinaron rápidamente lo que se ocultaba detrás de aquel espejismo.

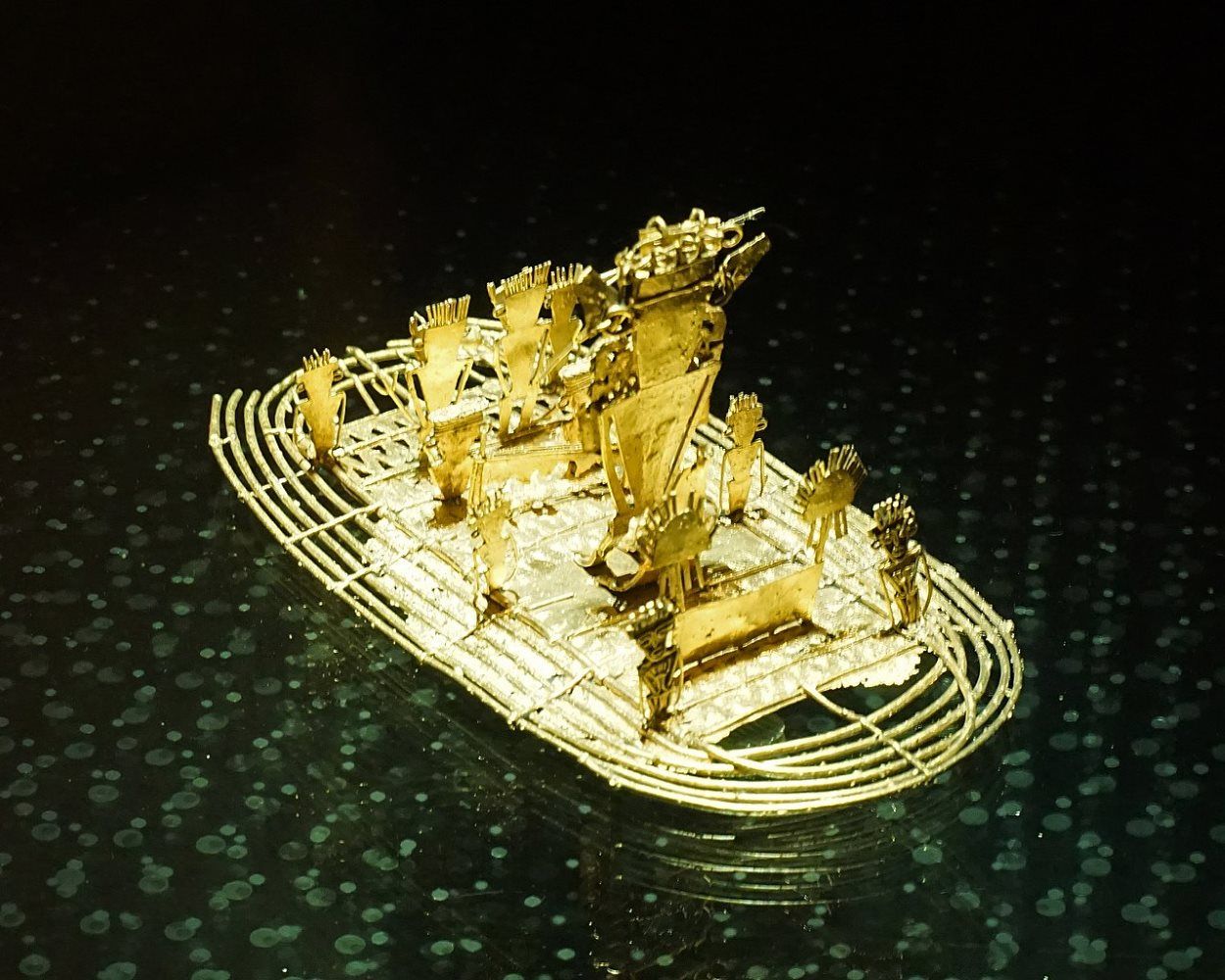

Después del último intento, que ya no repitió la desesperación de los dos mil primeros, lograron reproducir el hábitat del langostino. El océano Atlántico lo traerían del grifo y la sal, del mar Rojo. Fue así como consiguieron su modesto sueño y el primer criadero europeo de langostinos ecológicos. El oro que había codiciado Lope de Aguirre había mutado en un bicho con cuerpo de alfanje, ojos gordos, patitas vergonzosas y aire de diminuto samurái marino. Y El Dorado, ahora, se llamaba Gamba Natural.

El mío no tiene nombre ni figura en el Registro Mercantil. Uno cree que la felicidad siempre es sencilla, disponible para quien sepa o quiera intuirla en lo mostrenco y cotidiano, como hicieron Aspheim y Skybak. No la expenden los libros de historia, ni las sacristías, ni el plástico relamido de la American Express, ni las manzanas digitales mordisqueadas por Steve Jobs, ni un crucero a la isla de Juan Fernández.

La felicidad consiste en no perjudicar al prójimo para cumplir tus sueños, en oír la canción del verano en el pico de las golondrinas, en olvidar un dedo entre las páginas de François Villon, en un visillo que infla el viento, en paladear el mar de Valladolid en un sashimi de langostinos, en no ambicionar más mundo que esta silla de enea debajo del parral en el que el sol africano de Castilla madura los racimos de verdejo. Y, sobre todo, en empezar el día haciendo barquitos de papel con las noticias de los periódicos para que, con suerte, naufraguen por la noche en la acequia, mientras los Lopecitos de Wall Street y otros Aguirres de hoy continúan matándose sin cesar por sus Dorados de calderilla. Incluso en agosto.