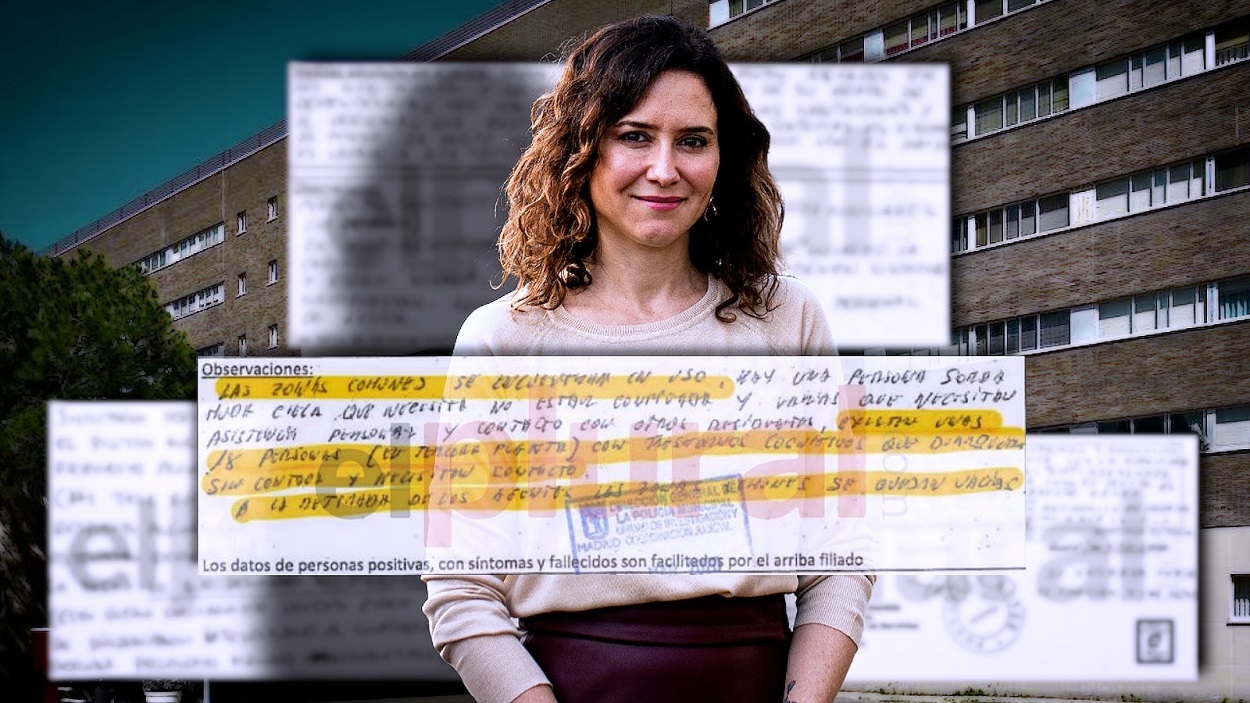

La comunidad de propietarios del piso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su novio, Alberto González Amador, propiedad de la pareja sentimental de la responsable de Sol, incumple la Ley de Memoria Democrática, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com. Concretamente, en el inmueble hay una placa del Ministerio de la Vivienda de la dictadura y la vivienda social, haciendo así caso omiso a la normativa vigente.

En contra de la Ley de Memoria Democrática

El edificio en el que se sitúa el inmueble de un millón de euros en el que viven la lideresa madrileña y su compañero sentimental fue destinado a personal militar durante el franquismo y mantiene en la actualidad la placa que, atendiendo a la ley de memoria democrática, ya debería haberse retirado. Así se desprende del artículo 35 de la Ley 20/22 de 19 de octubre, de la mencionada normativa, madiante la que se regulan los símbolos y elementos contrarios a la misma, estableciendo como elementos que atentan a la Memoria Democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, plazas, así como otros objetos que se sitúen en edificios públicos o en la vía pública y en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación de la sublevación militar o la dictadura, ya sea a título individual o colectivo.

Aunque hay ayuntamientos que desde que la mencionada ley entrara en vigor han ido retirando estos símbolos -los de Barcelona o Sevilla fueron de los primeros y en Segovia, por ejemplo, generó una sonada controversia-, la imagen del yugo y las flechas todavía adornan las calles de buena parte del país. Placas como estas y como la que se ubica en el inmueble localizado en el pudiente distrito de Chamberí y del que es propietario González Amador se encuentran todavía adosadas a la entrada o en los alrededores de diferentes hogares de nuestro mapa, pero en su día fueron colocadas por el régimen franquista en las viviendas sociales que se levantaron durante los años en blanco y negro, siendo el hito que representan uno de los más empleados para quienes todavía a día de hoy defienden los 40 años de represión.

Historia de la vivienda social del franquismo

Pero, por partes. En el trascurso de la dictadura se levantaron miles de casas de este tipo, cuyos resquicios en forma de metal y con el emblema falangista se mantienen en el callejero de algunas ciudades en la fecha actual. Dichas placas son de diferente modalidad, desde las que citan la ley de “vivienda de renta limitada” de 1954 hasta las que apuntan que ese edificio se construyó “al amparo del régimen de viviendas de Protección Oficial” y que se construyeron en la década de los 60. Precisamente fue en aquellos años en los que más vivienda social se levantó; hasta más de 200.000 había en 1965, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hay que destacar que las políticas sociales del régimen jugaron un papel crucial en el lavado de cara de la dictadura y como elemento propagandístico que intentaba convencer a la población de unas bondades del franquismo que en la práctica ni se le parecían: en definitiva, con ellas el régimen buscaba abrazar el discurso triunfalista mientras la realidad era que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de la población, con una fuerte represión hacia quienes se oponían al caudillo.

En los 50 el arquitecto falangista José Luis de Arrese, que Franco situó en 1957 al frente del Ministerio de Vivienda, entonces de reciente creación, asentaría estas bases en su discurso. “Si queremos hacer Patria, tenemos que hacer hogares”, situaría como máxima. Y de la teoría, a la práctica.

Respecto al Instituto Nacional de Vivienda, el régimen lo fundó en el último año de Guerra Civil con el objetivo de impulsar la construcción de casa sociales, pero acabaría siendo la Obra Sindical del Hogar (OSH), que dependía de los sindicatos de Falange, la que se quedaría con el grueso de la cuestión.

Después este acto de propaganda se dividiría en dos etapas: una primera después del conflicto bélico -en la que el bando ganador empuñó la bandera de la reconstrucción nacional tras la guerra- y una segunda derivada de la necesidad que traía consigo el éxodo rural de los 50, así como las condiciones, en ocasiones infrahumanas -incluso insalubres- en las que vivían muchos barrios y familias.

En esta última la fe se hizo negocio, de manera que aunque parte de la vivienda -la más modesta- seguía en manos de la OSH, había otra subvencionada que contaba con todo tipo de ventajas fiscales.

Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes