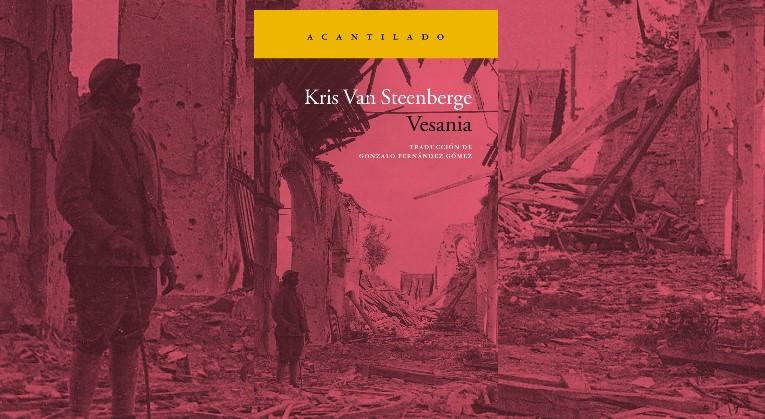

Kris Van Steenberge concibió Vesania (Acantilado), durante el intervalo de siete minutos que separó el nacimiento de sus dos hijos gemelos. Durante esos minutos, que se dilataron como una eternidad, su mente se retorció con sus miedos. Pensó en todas las posibles malformaciones con las que podría nacer. ¿Fue el viento lo que la arrastró hacia él?¿O le dio un empujón el destino?. Así comienza esta excelente novela, estructurada según la sucesión de cuatro perspectivas, la madre, el padre y los dos hijos, el que nació malformado y el que nació como un Adonis. ¿Es una cuestión de aleatoriedad, o es una cuestión de designio?. La interrogante se amplía a la combinación de factores, circunstancias, condicionamientos y decisiones, que traman o enredan las vidas. Los sueños están muchas veces al alcance de la mano. Pero se tienen que dar las condiciones para poder aprehenderlos.

Las coordenadas son específicas pero podría ser cualquier tiempo y lugar. El lugar es Woesten (título original de la novela), una localidad rural de la provincia de Flandes Occidental, en Bélgica. El tiempo, el inicio del siglo XX, atravesado, como una herida, por la primera guerra mundial. Pero hay otras contiendas a pequeña escala, esas batallas por intentar complacer los sueños y deseos o ver satisfecha la voluntad, esas alianzas, provisionales o duraderas, que se crean, quizá por conveniencia, quizá por imposición, quizá por consternación. Se inicia con los sueños de una joven de quince años, Elisabeth, que se fascina con un hombre misterioso, para ella y todo el pueblo. Un hombre, de otra alcurnia, llegado de tierras lejanas, del que se ignora todo. Parece que proviene, por su singularidad, no sólo de otro territorio, esos que marcan las fronteras, sino de otra dimensión, por su templado talante y su condición cultivada. Un hombre versado que la inicia en la lectura, como una instrucción acompasada a la fascinación de lo ignoto. ¿Por qué lo hace? Y a la vez, esa joven descubre los remolinos, el vértigo y el rapto, del deseo. Pero los anhelos se entrecruzan, y el tráfico de la realidad puede propiciar atropellos inesperados, incluso por uno mismo.

Elisabeth no se hacía preguntas. No quería pensar en príncipes azules o morados. No quería recordar la libertad de espíritu que experimentaba leyendo los libros del señor Funke, ni lo que había sentido un día de feria cuando notó el calor de un pecho masculino en su espalda. Sólo quería una cosa: irse de Woesten. Y la única vía para alcanzar ese objetivo -de eso se daba perfecta cuenta- era Guillaume. Es la jaula lo que hace olvidar a un ave cómo se vuela.

En la novela se enrosca también el paso del tiempo. Sus heladas corrientes entre los intersticios. El tiempo se escurre entre los dedos. Es inaprehensible. No hay campanario, péndulo o reloj de bolsillo que pueda detener el paso de los días, los meses y los años que van cayendo sin dirección ni objeto, inasibles, inabarcables, intangibles. No dominamos el tiempo. El tiempo nos domina a nosotros. Lo que parecía ya no es, lo que fue quizá se desvaneció, lo que no era sino necesidad, por otras razones, se revela prisión. Si las decisiones tomadas fueron condicionadas, incluso por emociones o necesidades de las que no se era consciente, el tiempo las agrieta como la piel que se encoge. Y, a la vez, lo que se truncó por las circunstancias o las indecisiones, los atolondramientos y las aviesas interferencias, se mantiene como si entre el ayer y el hoy no transcurrieran décadas. Veinte años no son nada -un suspiro, una breve exhalación- cuando, por algún motivo, decididimos guardar un recuerdo en un rincón oculto de nuestra alma donde nadie puede verlo – ni siquiera nosotros mismos- y de donde precisamente por eso, nada ni nadie ha podido borrarlo. Entonces nos faltan las palabras y esperamos que el otro rompa el hielo.

La ampliación de ángulos complementa la visión de un conjunto, cómo dos vidas se cruzaron y establecieron un vínculo. Y a la vez por qué, cuando eran tan distintos. Guillaume pertenece a una clase más adinerada que la de Elisabeth, hija de simples granjeros. Guillaume interpone distancia con la vida, todo lo contabiliza, como si la vida fueran cifras, y los cuerpos nombres de huesos u órganos. Mientras que Elisabeth reconocía por el canto a los pájaros que se escondían entre las ramas de los árboles y era capaz de determinar la dirección en la que iba a soplar el viento. Le contaba historias que, según ella, se oían llevándote una piedra al oído. Pero había que saber escuchar. Y estaba convencida de que los árboles pensaban y sentían. Elisabeth, por ello, es capaz de mirar de frente al hijo malformado, y darle afecto, mientrasque Guillaume es incluso incapaz de darle un nombre. Así lo llama, Innominado, como si fuera algo que no existe. Lo único que le regala es un reloj, porque el tiempo también le derrota. De pronto vio pasar ante sus ojos los últimos años, el periodo de tiempo que lo separaba de aquel primer beso en el pajar de la herrería. Ocurrió de forma repentina, como si le hubiera caído en la cabeza un bloque de hielo de cien kilos en medio de aquellos campos desolados. Vio un caballo parduzco con ojos fieles. Un caballo y un hombre en campo abierto. Se vio reflejado en los ojos cristalinos de la bestia de carga, diminuto, insignificante, con el paisaje blanco como telón de fondo.

Es un relato en el que pende la incógnita sobre un crimen. Se consideran diversas opciones. Según lo que unos prefieren pensar, el sospechoso será aquel que quieren que sea el culpable, o no lo será aquel que será favorecido por su posición social. No mirarán precisamente a lo que las apariencias de dignidad camuflan. La vesanía, esa demencia furiosa, puede provenir de quien menos lo imaginas. La guerra será el reflejo de esas otras contiendas en el discurrir cotidiano, el desprecio de una madre a su hijo, los celos desproporcionados (aunque realmente siempre lo son) del marido que desatendía a su esposa, el arrebato impetuoso o la negación fatalista que imposibilita un amor. Esas fronteras que interponemos, por un motivo u otro, porque a veces los condicionamientos los apuntalamos en vez de rebelarnos, como la ofuscación desintegra una vida cual campo de batalla arrasado. Y los cuerpos bellos, como los sueños, quedan mutilados.

La bestia muestra sus garras tan pronto como se despliegan mapas sobre una mesa y dedos rápidos señalan líneas que nadie ha visto nunca en el campo. Fronteras. Una palabra cuyo simple sonido despierta el instinto de resistencia, Una palabra que no deja indiferente a nadie. Basta con pronunciarla. Fronteras.

La vida puede tomar direcciones opuestas según una inextricable combinación de circunstancias. Puede ser, durante un tiempo, como ese hijo que deslumbra con su belleza. Podía pasarme horas delante del espejo, observándome desde todos los ángulos con todos los tipos posibles de luz. La realidad parece un escenario inmune, e incluso deslumbra. Pero, de un instante a otro, puede ser como la vida del otro hijo. No sé qué quema más, los rayos de sol o las miradas indiscretas de la gente. Tu vida ya es la protección de tu capucha, la reclusión puede ser tu refugio, porque tu vida expuesta es una herida para ti y una perturbación para los demás. Esas dos perspectivas, o recorridos vitales, se conjugan en la quinta y última perspectiva, la alternancia que es ya alianza, como dos cuerpos que ya son solo uno, porque ya saben ambos lo que es el padecimiento y la vulnerabilidad. No son cuerpos inmunes. Y aún así, quizá no todo dependa de esa incertidumbre que se denomina destino, también conocido, según el ángulo, como aleatoriedad.

Me niego a creer que hay un dios. El destino es mi religión. La vida es una sucesión de cualidades. Hay que ser valiente para creer que todo es fruto del azar. Es una forma extraña de darle sentido a esta vida. A la mayoría de las personas les da miedo pensar que son un juguete en manos del destino. Es un juego alocado. El destino te lanza por el aire, te hace girar como una peonza, te deja caer y, a veces, se olvida de ti por un tiempo, de la misma forma que los niños dejan un juguete arrinconado. Te hace enfermar, te cura, te halaga, te desprecia, te quema, te aplasta, te anima, te enaltece, te ofende y te consuela sin que haya ninguna razón para ello. El destino juega según sus propias reglas, porque quiere disfrutar, quiere embriagarse de su poder implacable. Pero he aprendido a observar y he descubierto que el destino también tiene sus carencias, sus imperfecciones. De vez en cuando pierde un peón o se le extravía una carta, sus dados dejan de dar vueltas repentinamente y las monedas que lanza al aire no caen de ninguno de los dos lados. Cuando eso ocurre eres tú quien está a cargo del juego y tienes que volver a la mesa de dibujo para retocar tus planes. O los de otro. Estoy convencido de que es posibile engañar al destino jugando bien sus cartas.