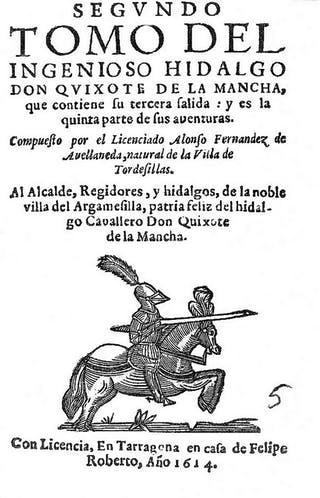

Si hay un enigma apasionante en la literatura española ese es el Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda. Un libro publicado en 1614 por un enemigo de Cervantes y cuya identidad sigue aún por desvelar.

Infinidad de cervantistas se han devanado los sesos buscando qué pluma estaba detrás de ese seudónimo y todas las búsquedas han resultado infructuosas. Se han barajado infinidad de nombres: Jerónimo de Passamonte, Pedro Liñan de Riaza, incluso se piensa en Lope de Vega, pero ningún sospechoso es aún definitivo.

Descubrir quién escribió el Quijote apócrifo es todo un misterio literario aún por resolver.

Lo que si parece claro es que, tal como afirma Martín Riquer, Miguel de Cervantes conocía “indudablemente” al autor y su venganza consistió en “no revelarnos quien pudo ser su enemigo y competidor”.

Otro hilo del que tirar, lo ofrece Menéndez Pelayo quien aceptó que quizá el nombre del verdadero autor estuviese oculto en un acróstico. Es decir, que si leemos con detenimiento este Quijote apócrifo podríamos encontrar la identidad de su autor recolocando unas letras concretas del texto.

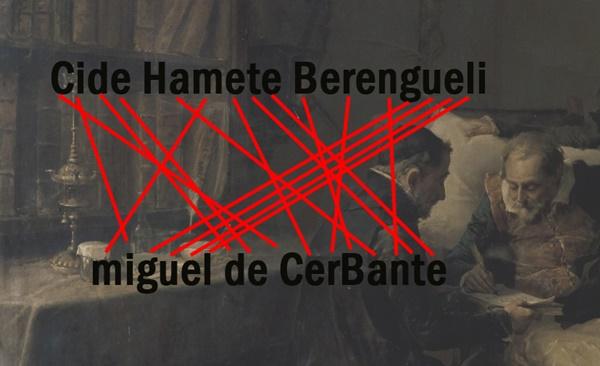

Este truco literario ya la hizo el propio Cervantes en el capítulo 9 de su célebre novela, donde dice no ser el verdadero autor del texto si no un mero recopilador de lo escrito por un historiador arábigo llamado Cide Hamete Berengeli.

Dicho nombre no sería otra cosa que Miguel de Cerbantes (pues así firmaba el novelista) con las letras desordenadas. Tal vez por ello en el Quijote de Avellaneda encontremos algo así.

El misterioso Cide Hamete Berengueli tan solo sería un acróstico con el que ocultar el nombre de Miguel de Cervantes.

Quizá, incluso, las letras “alonsofernandezdeavellaneda” nos transmitiesen algo, pero reconocemos que salvo con métodos de criptografía informática, es tarea ardua encontrar un significado a estas letras. A simple vista lo llamativo es elevado número de letras A, lo que en castellano invita a pensar en términos femeninos, pero nada más.

No obstante, el Quijote apócrifo utiliza el mismo recurso literario de Cervantes de atribuir la obra a un escritor arábigo pues el primer capítulo comienza diciendo:

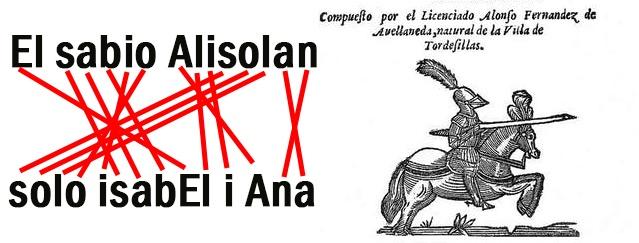

“El sabio Alisolán, historiador no menos moderno que verdadero, dice que, siendo expelidos los moros agarenos de Aragón —de cuya nación él decendía…”

Si “el sabio Alisolán” es el equivalente a “Cide Hamete Berengueli” es probable que sean las mejores letras en las que ocultar un acróstico

Por otro lado la referencia a Aragón ha hecho que numerosos cervantistas manejen la hipótesis de un posible autor aragonés (por ejemplo Luis de Aliaga), sin embargo se podría obtener otra lectura más allá de la geográfica al hablar de los agarenos.

Con este término se designa al patriarca islámico Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar y por lo tanto ilegítimo al nacer Isaac. Por lo tanto, si tanto Cide Hamete Berengueli como el sabio Alisolán son presuntamente autores islámicos ¿Qué necesidad hay de recalcar lo de agarenos?

En este sentido, la hipótesis que nosotros planteamos es la siguiente: Quizá lo que ha pasado durante siglos es que siempre se ha pensado en sospechosos y no sospechosas, pero de ser así puede que “el sabio alisolan” oculte un acróstico con el que se puede leer “solo Isabel i Ana”.

Si “El sabio Alisolan” fuese un acróstico podría esconder “solo Isabel i Ana”.

Unos nombres que sin más datos son difíciles de interpretar, pero si a renglón seguido se habla del linaje de agarenos (los ilegítimos) podríamos acotar la búsqueda en dos únicas personas. Isabel Saavedra (hija ilegítima de Cervantes) y Ana Franca (medio hermana de la anterior al solo compartir madre).

De ser así, nos encontramos con unas autoras extraordinariamente cercanas a Cervantes, que como en el caso de Isabel Saavedra vivieron en la casa del escritor durante la gestación del Quijote y su publicación.

De esta hija ilegítima de Cervantes es de quien más datos nos han llegado pues sabemos que al quedar huérfana el escritor hubo de hacerse cargo de ella, con la comprometedora situación de haberse casado ya con Catalina Salazar que nada sabría de esta hija extramatrimonial.

Posiblemente por ello, cuando solo tenía 15 años Isabel Saavedra se integró en la familia Cervantes como criada de su tía Magdalena Cervantes (en los documentos Magdalena Sotomayor). Posteriormente padecería prisión en Valladolid cuando en 1605 se comete el famoso crimen de Ezpeleta a la puerta de la casa de los Cervantes y toda la familia acaba entre rejas.

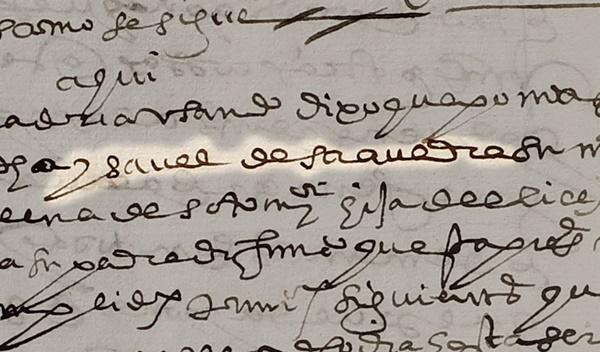

Nombre de Isabel Saavedra, conservado en un documento de 1599 en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.

Estas y otras trifulcas familiares hacen pensar en una relación realmente tensa entre Isabel de Saavedra y su padre Miguel de Cervantes. Por otro lado, y aunque numerosos autores afirman un nulo interés cultural por parte de Isabel, el 5 de diciembre de 1608 entregó a su marido una serie de bienes entre los que aparecen seis libros, algo nada frecuente en una mujer de su estatus, bastarda de un recaudador de impuestos en el siglo XVI.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las mujeres del entorno de Cervantes sabían leer y escribir amén de los numerosos negocios que hizo Isabel de Saavedra, seguir viéndola como una mujer analfabeta es cuanto menos ingenuo. Si a eso le sumamos la tensa relación con su padre, su conocimiento de primera mano en la gestación del Quijote y que Cervantes conocía la verdadera identidad de su competidor, es fácil plantear la posible autoría por parte de Isabel Saavedra y su hermana Ana Franca del Quijote apócrifo de Avellaneda.

Una maniobra en la que las mujeres tenían una gran baza a su favor, no ser sospechosas de escribir novelas.

Últimos momentos de Cervantes, pintado por Víctor Manzano y Mejorada. (Fuente: Museo Nacional del Prado)