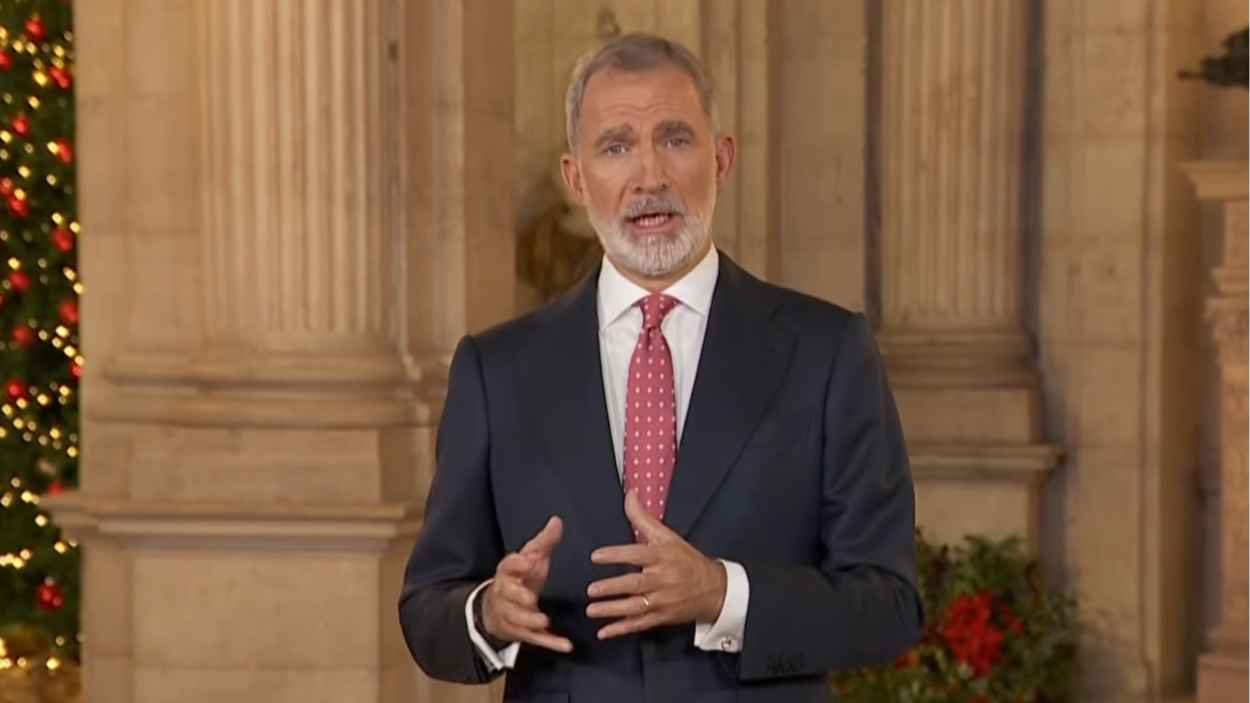

Los casos Errejón, Rubiales o Monedero son el claro ejemplo de la mediatización de episodios de abusos, agresiones y violencias sexuales que se han llevado al epicentro judicial, marcados por su consiguiente connotación política y de impacto en la opinión pública. Pero, ¿qué hay de aquellos agresores anónimos? ¿De todas aquellas víctimas que no son reconocidas y no cuentan con una respuesta de masas que las apoye?

La vergüenza, la culpa impuesta, el tormento del ‘qué dirán si hablo’ y la exposición de la intimidad aún son los ingredientes que conforman la tónica del sistema que sigue situando el epicentro de todo en las denunciantes, las víctimas. La retórica de las preguntas que rodean los hechos, bien venga de un policía o un juez, ya de por sí, en multitud de ejemplos, puede resultar violenta, carente de empatía, prácticamente mecánica. Cómo iba vestida, si consumió drogas y alcohol o si conocía al presunto agresor suelen ser cuestiones que se lanzan al aire y sitúan a la víctima en una posición de total vulnerabilidad que llega a cuestionar su propio relato.

Esta premisa es la que marca el paso de Por voluntad propia (Editorial Tránsito), la segunda novela de Mathilde Forget que pone de relieve cómo la víctima se convierte en más víctima aun si cabe al someterse al ojo de las autoridades. El mero hecho de denunciar un episodio de este calibre ya somete a la propia víctima a sentirse doblemente culpable: por haber guardado silencio y por el mero hecho de hablar y exponer los terribles sucesos.

La voz cantante del sistema viene ya de por sí prejuiciada por esa presunta fragilidad de las mujeres, instaurada y manchada por el mismo patriarcado. Pero esa desconfianza de la que el mandato judicial tira del hilo para hacer persistir el cuestionamiento del relato de las víctimas hace plantearse de dónde nace y cómo aún persiste esa inquietud arraigada, ese cuestionamiento que surge pese a las pruebas que sustentan la denuncia.

“La distancia que tenía que recorrer para escaparme de él me parecía siempre más larga que la que él tenía que recorrer para atraparme. En el terreno del miedo, las distancias son variables.

Forget incluye en su narrativa un aspecto que denota su cercanía con su crítica hacia este sistema judicial en cuanto se trata a casos de violencia sexual: el tono autobiográfico. ¿Es más desgarrador hablar de ello en primera persona? ¿Aporta más o menos relevancia que un caso ajeno?

El enfoque narrativo de la historia ya posiciona a situarse en la piel Geraldine, para ver desde sus ojos esas humillaciones cotidianas, la desaparición de un día a otro de la empatía y la disociación de las emociones y de lo que es realidad del mero trauma psicológico: "Si él le había metido la mano en la boca, no podía estar agarrándola" ¿Por qué invitó a un hombre a su casa si es usted lesbiana? ¿La llave estaba en la puerta?".

Al igual que Geraldine en la ficción, como Jenni Hermoso y otras víctimas de estos abusos sexuales en la realidad, queda constatado que aún las mujeres hacen frente no sólo a la ardua tarea de denunciar y su consiguiente exposición, sino también a la responsabilidad que el sistema impugna en forma de culpabilidad intrínseca. ¿Hasta dónde va a llegar el cuestionamiento hacia las víctimas?