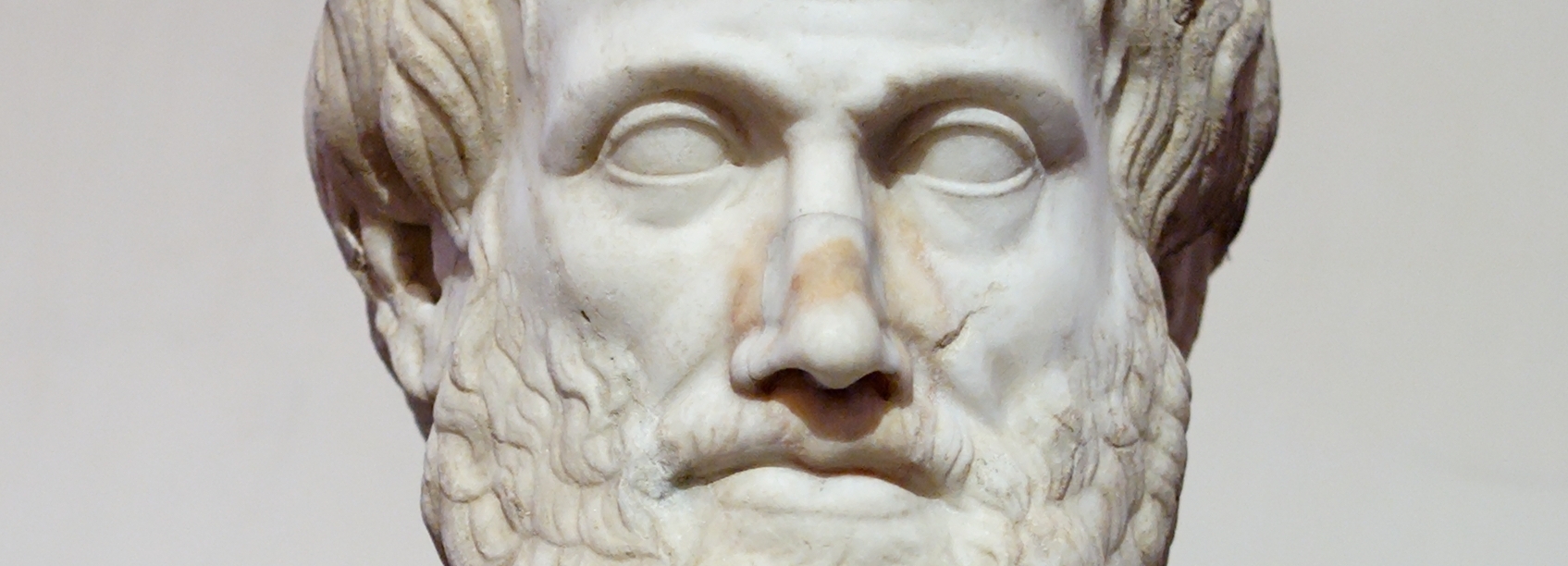

<El Estado es la más alta clase de comunidad y aspira al más alto bien… Muchas familias combinadas hacen un pueblo; varios pueblos un Estado… El Estado, aunque posterior en tiempo a la familia, es anterior a ella y aún al individuo, por naturaleza; porque lo que es cada cosa cuando se desarrolla por completo, lo llamamos su naturaleza, y la sociedad humana, completamente desarrollada es un Estado, y el todo es anterior a la parte… El que fundó el Estado fue el mejor de los benefactores, porque, sin ley, el hombre es el peor de los animales, y la ley depende, para su existencia, del Estado. El Estado no es una mera sociedad para el trueque y para impedir el crimen: El fin del Estado es hacer buena la vida>

(Aristóteles. “La Política”)

Con frecuencia he repetido que soy muy del Estado, y muy poco de las naciones. Estas últimas siempre me han recordado, a aquellas señoritas de buena casa de la generación de mis padres, siempre empujadas de un lado al otro por los sentimientos y emociones más triviales e inconsistentes, carentes de una estructura intelectual que pudiera embridar los mismos. Henchidas de romanticismo y falsos ideales. Esclavas de una falta de educación, que les permitiera separara el trigo de la paja, la utopía de lo posible.

Nos recordaba el otro día Santos Juliá, que desde que irrumpió en escena, allá por la última década del XIX, una constante del catalanismo político ha sido su propensión a dar un paso adelante, cada vez que creía percibir una debilidad o una crisis en el Estado español. Fue lo que ocurrió cuando los nacionalistas catalanes, asistieron al derrumbe de la Monarquía de la Restauración, en abril de 1931. El máximo dirigente del recién creado partido de Esquerra Republicana, Francesc Macià, proclamó (el mismo 14 de abril) “El Estat Català, sota el regimen republicà”. El experimento duró sólo tres días. Prieto, en nombre del Gobierno de la República, amenazó a Macia en persona con enviar al Ejército. Pero muy pronto, en otro momento de crisis, en los primeros días de octubre de 1934, desde el balcón de la Generalitat, su Presidente entonces Lluis Companys, proclamó un “Estat català dins la República federal espanyola”. El nuevo experimento fue liquidado inmediatamente a cañonazos, por el General catalán Batet i Mestres.

Batallitas de otros tiempos se dirá. Pero fue ayer mismo, cuando ante una nueva crisis de Estado, el nuevo paso adelante del catalanismo, se convirtió en un salto al vacío. Ante la gran crisis económica mundial, se extendió entre los nacionalistas catalanes, la convicción de que el Estado español, fruto de la Constitución de 1978, había entrado en barrena. O peor, que ya no había Estado en España, sino, por un lado, una asociación de políticos corruptos afincados en el Gobierno y, por otro, una multitud indignada, dispuesta a dar en la calle la batalla, contra el prematuramente denostado régimen del 78.

Ahora o nunca, parece que se dijeron los independentistas catalanes. Pero esa era toda su estrategia. Apoyados en un inamovible 47,7% de electores, pero sostenidos por un entramado amplio de asociaciones, institutos, intelectuales, emisoras de radio y televisión, con un gran poder de convocatoria, bien engrasado con dinero público, dieron por hecho que un referéndum ilegalmente convocado, sería suficiente para declarar un nuevo Estado. Lo mismo que Macià en 1931 cuando se hundía la Monarquía, lo mismo que Companys en 1934, ahora, en 2017, sería Puigdemont quien, ante la crisis de régimen, asumiría para la coalición secesionista, todo el poder en Cataluña. Una gesta, o una revolución como esperaba la CUP, que abriría el camino de la liberación, al resto de nacionalidades y pueblos de España.

Como argumenta Josep Ramoneda, en pleno desconcierto desde el 27 de octubre, con las relaciones personales muy deterioradas por la desbandada, el independentismo no está sabiendo gestionar, el regalo que le llegó el 21 D, en forma de mayoría parlamentaria. Su estrategia se había estrellado contra el muro del Estado, pero el voto ciudadano le ofreció la oportunidad de recuperar las instituciones, y recomponer sus planes desde el Govern. Pues por mucho que se desprecie el poder autonómico, más vale éste que nada, mejor pájaro en mano que ciento volando. Pero encallado en un largo proceso de elaboración del duelo por lo perdido – y por lo no ganado – que Puigdemont hace girar en torno a su persona, no acaban de aterrizar. Y mientras tanto el pensamiento ilusorio va por barrios. El independentismo viajaba en una burbuja, que le hizo creer que el Estado estaba debilitado y desconcertado, y que tenía en su mano la posibilidad, ahora sí, de tumbarlo: se estrelló.

La cosa sigue muy liada, es cierto. Pero la promesa de la luna de una república catalana, se ha diluido. Como escribe Lluís Bassets, al menos este capitulo ha quedado cerrado. Hasta los más fieles “procesistas”, están convencidos de que no habrá independencia ni a corto ni a medio plazo. Las prisas, los plazos sin prórroga, las hojas de ruta, y las fechas gloriosas, que conducían indefectiblemente al paraíso, han pasado a mejor vida. De momento “hacer república” no significa nada. Algunos siguen hablando del derecho a decidir, y de su materialización en un referéndum legal y pactado. Pero si ello estaba lejos, antes del desenlace tumultuoso y dramático del “Procés”, ahora está más alejado, mucho más allá de un horizonte visible.

También, ha quedado en evidencia, si es que ya no lo estaba antes, el empate paralizador para cualquier decisión plebiscitaria, que se vive en Cataluña, donde ninguna de las dos mitades está dispuesta a admitir que por unos pocos votos, sea la otra la que imponga su voluntad sobre todos. Y los dirigentes ya intuían, me temo, que la historia iba a cobrarse un precio elevado. Pero a día de hoy, ya han tomado plena consciencia, e incluso han descubierto, a cuanto subía. Y que quizá no serán capaces, o no estarán dispuestos, a pagarlo. Son muchos los tópicos del independentismo, que han quedado hechos añicos. Deberían haber tenido presente, que nada se puede obtener sin una enorme paciencia, y una gran contención táctica. Todo lo contrario exactamente, del activismo astuto y febril de Puigdemont.

No ha sido el Gobierno con su pasividad primero, y su torpe actuación el 1 de octubre, pero sí el resto del Estado (el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y el Senado) el que ha demostrado la fortaleza y determinación del mismo. No ha sido la Moncloa, que ya ha comenzado a pagar su círculo de errores y corrupciones, la que ha triunfado en esta desgraciada confrontación, como gime Puigdemont; ha sido el Estado, ese dinosaurio que seguía allí, quien, por el momento, ha logrado encauzarla sin necesidad de recurrir a la violencia. Por mucho que algunos se esfuercen en cantar victoria, ya todo el mundo sabe que la vuelta de tuerca (al independentismo y a las reglas del juego) la han dado los tribunales y el poder legislativo.

La lección mayor para el independentismo, debiera ser el descubrimiento de lo que es un Estado. Quería uno para los catalanes solos, pero no sabía propiamente qué era un Estado. Súbitamente, por su mala cabeza rupturista, ahora el independentismo se ha caído ya del guindo, y lo está comprobando. El Estado es mucho más que Rajoy, que el PP y que el Gobierno. Viene de lejos y su fuerza deriva, entre otras cosas, de que es reconocido como tal por sus pares, iguales que el español en el monopolio legal de la coerción para su supervivencia, y para el mantenimiento de la integridad territorial.

Pues eso.

Palma. Ca’n Pastilla a 17 de Febrero del 2018.