Publicadas esta semana, las fotos del rey emérito besándose clandestinamente con una vedete son políticamente muchísimo menos relevantes que la ocultación del indigno origen y escandaloso tamaño de la fortuna del monarca, pero suscitan nuestra indignación por lo que tienen de burla, de engaño, de chusco e indecoroso broche moral a la trayectoria de un jefe de Estado que traicionó la confianza del pueblo que lo había elevado a los altares. En su monumental ‘El día del Watusi’, el malogrado novelista catalán Francisco Casavella escribió a propósito de la Transición: “La gente se escandaliza porque no sabía que en esos años existió un argumento sumergido, paralelo a la casi idílica nación de la que todos nos sentíamos orgullosos. Y ahora ese argumento emerge como un susto”.

Imposible saber qué imagen de Juan Carlos I fijarán los historiadores del futuro, si la del monarca que desatendió la encomienda franquista, apostó por una democracia plena y frenó a los golpistas de 1981 o la del Borbón tarambana que, además adúltero y rijoso, aceptó y ocultó al fisco del Estado del cual ostentaba la máxima magistratura un regalo de 100 millones de dólares de otro jefe de Estado. A quienes durante mucho tiempo pensamos que Juan Carlos era el primer Borbón que nos había salido bueno en 300 años sus andanzas sexuales nos daban un poco igual; sus elefantes abatidos en África, ya no tanto, pero lo que no pudimos soportar ni jamás le perdonaríamos fue la ocultación de una fortuna de decenas o quizá centenas de millones de origen más que inconfesable, cuando no directamente delictivo.

Del 'por qué no te callas' al 'por qué no te largas'

La célebre interpelación ‘¿por qué no te callas?’ que el emérito le espetó a Hugo Chávez mientras el locuaz presidente venezolano daba sin tregua la brasa a los presentes en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de 2007 en Santiago de Chile, aquella pregunta entre jovial y altanera del monarca español habría de volverse contra él unos años después con esta reformulación de letal simetría: ‘Juan Carlos, ¿por qué no te largas?’. Es lo que acabaría sucediendo por dos veces: la primera, en junio de 2014, cuando la acumulación de escándalos sonrojantes y preguntas sin respuesta forzó su abdicación; la segunda, en el verano de 2020, cuando instaló su residencia en los Emiratos Árabes.

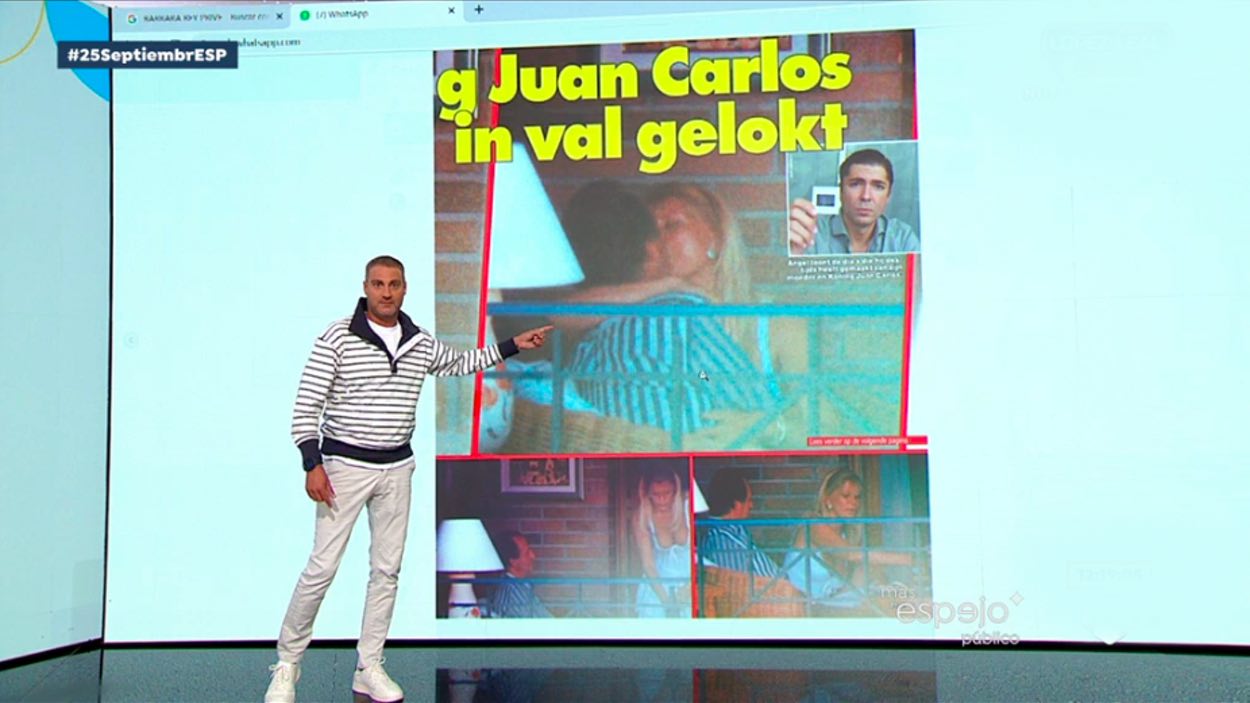

El último episodio ha sido la publicación por la revista holandesa 'Privé' de esas fotos robadas de Juan Carlos besándose con la deslumbrante vedete y casi actriz Bárbara Rey, en 1994. Utilizadas como arma de chantaje al Estado, que gastó millones en vano para asegurarse de que nunca verían la luz, las imágenes las tomó el hijo de 11 años de Rey (que no del rey, si bien ambos ya habían tenido amoríos previos en 1977). Y fue ese episodio de las fotos, aireado incesantemente por las televisiones nacionales, el que dio lugar a nuestro irreverente titular de hoy. Sucedió esta semana en el bar de una ciudad mesetaria donde a media mañana se dan cita empleados de negocios del barrio durante el receso para almorzar. Uno de ellos soltó a bocajarro, aunque en tono más bien zumbón, la pregunta de marras, a su vez reformulación prosódicamente calcada de las ya conocidas ‘¿por qué no te callas?’ y ‘¿por qué no te largas?’. No obstante y aun pronunciadas sin ánimo alevoso, las de ‘¿por qué no te matas?’ eran palabras mayores, pues cruzaban con jovial desahogo esa raya roja, muy visible en las sociedades judeocristianas pero no solo en ellas, que proscribe toda incitación al suicidio.

El 'beau geste' que nunca veremos

Está documentado, sin embargo, que no siempre fue así. En la Roma clásica parece que estaban socialmente aceptadas determinadas opciones de suicidio, y muy en particular el denominado suicidio patriótico, moral y políticamente muy recomendable como vía por la cual el suicida libraba a su familia del deshonor al que él mismo la había abocado con su comportamiento desleal al traicionar la confianza que la sociedad o el Estado habían depositado en su persona. Quitarse la vida fue históricamente, y no solo entre las clases altas, una de las pocas salidas honrosas que solía quedarles a quienes perdían el honor.

No sucede así, claro está, en nuestro tiempo. Es, por lo demás, impensable que Juan Carlos I pudiera haber decidido en algún momento quitarse la vida: para ello debería haber estado persuadido de que, en efecto, había engañado a su pueblo, deshonrado a su patria y ultrajado a su corona. No es este el caso: sus visitas a Sanxenxo, su desparpajo al negar la gravedad de los errores y desmanes cometidos o ese voluminoso libro de memorias de inminente publicación donde con toda seguridad se exculpará a sí mismo: todo ello certifica que el rey emérito no se ve a sí mismo culpable ni siente remordimiento alguno, de manera que por qué habría de pensar en quitarse la vida para restaurar un honor que para él se mantiene incólume. La otra alternativa honorable a darse muerte era, es, arrepentirse y pedir perdón en vida, pero tampoco lo hará.

Un suicidio patriótico, como el sugerido por nuestro parroquiano manchego, ciertamente no habría limpiado sus culpas pero sí habría dignificado al personaje y aun activado los resortes de la piedad popular al enviar a su pueblo un inequívoco mensaje de arrepentimiento y, simultáneamente, una póstuma e irrevocable solicitud de perdón. Hasta un juez tan severo como el pobre Casavella habría agradecido, y quién sabe si novelado, tan beau geste.