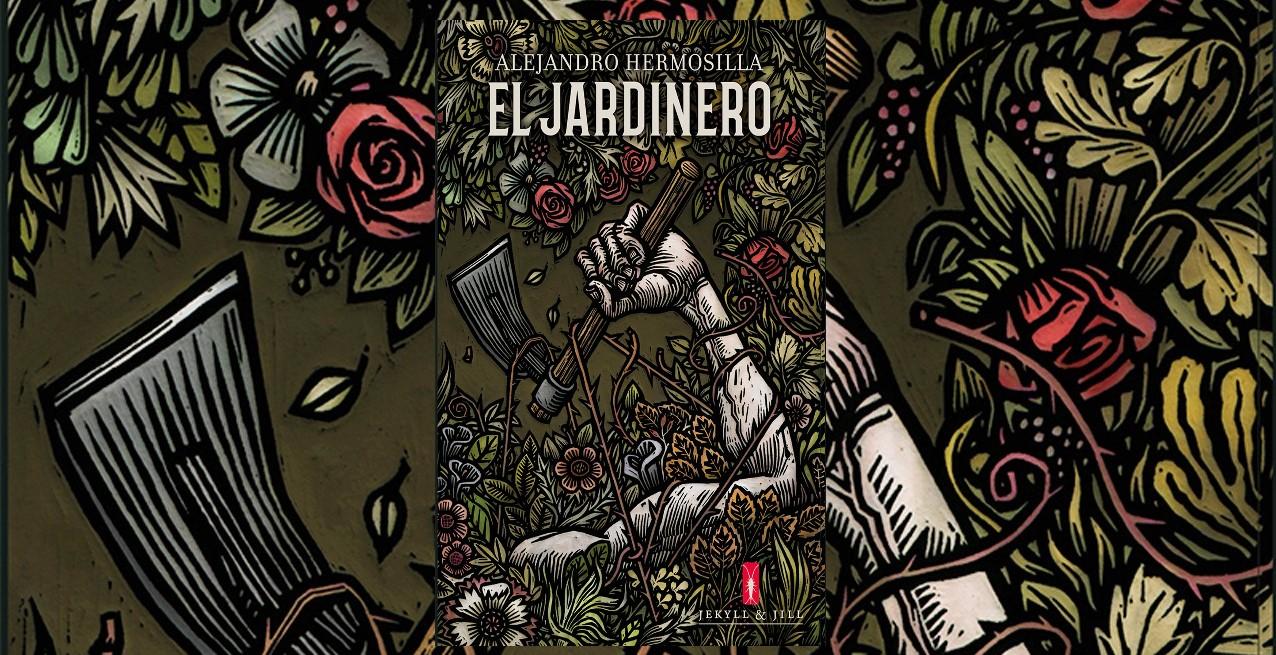

Es difícil resistirse a un libro cuya ilustración de cubierta es tan sugerente como la que ha hecho Tomás Hijo para El jardinero (Jekyll & Jill, 2018), una admirable novela de Alejandro Hermosilla que transcurre en una fortaleza y sus inmediaciones, en una época sin fecha determinada, en un entorno donde proliferan el odio, la violencia, el egoísmo, el incesto, la coprofagia, las torturas y otras calamidades. Y es difícil resistirse a una contracubierta en la que el argumento sugiere que estamos ante una historia llena de misterio y complejidad. En el mismo comienzo las intenciones del relato quedan claras:

Hace unas horas, desperté de un sueño en el que golpeaba al jardinero. En primer lugar, en la frente. E inmediatamente, sin dejarle tiempo para reaccionar, en varias de las partes –estómago, pecho y piernas– de su viscoso cuerpo. Hasta que, finalmente, tras caer al suelo, agarrando con rabia su cuello, comencé a estrangularlo.

El lector va descubriendo entonces una narración alucinada en la que cualquier atrocidad podría suceder: en medio de nobles y siervos hay un jardinero al que todo el mundo detesta, pero que trae consigo un contrato de por vida para ejercer el oficio en el castillo. Dicho jardinero, si nos atenemos a las descripciones del narrador y a las sospechas de sus terribles actos, es un verdadero monstruo, física y moralmente: alguien repulsivo, que hiede, con la crueldad impresa en la mirada y un mapa de costras y de cicatrices dispersas por su pellejo. Alguien del que el narrador sospecha que viola, tortura y asesina y que ni siquiera conoce los rudimentos de su trabajo. A medida que avanzamos en el libro, intuimos que el verdadero monstruo podría ser el narrador, que comete incesto con su madre, que cae en ataques de ira, que a veces castra a sus perros a sangre fría y sin venir a cuento, que empieza a mostrar signos de confusión de identidad…

La historia es kafkiana, a tramos onírica, sus páginas entreveradas de sadismo y de brutalidad, con "sampleados" de autores como Poe, Bataille, Lautreamont o Bernhard, y de vez en cuando el escritor incluye, como pausas que el lector agradece, algunos textos sobre la historia de la jardinería, sus usos en la literatura y anécdotas sobre horticultura y eminentes jardineros. La narración, construida mediante fragmentos y sin orden cronológico, va generando en quien la lee una especie de malestar, con ese tono propio de pesadilla que tanto nos gusta a algunos, como cuando vemos una de esas escenas malsanas de la filmografía de David Lynch, que nos dejan mal cuerpo y aun así pedimos más, porque dicen que sarna con gusto no pica, y porque en las narraciones sobre el odio, la maldad, lo retorcido y lo grotesco reside siempre la belleza cuando el escritor en cuestión (o el cineasta) ha sabido dominar los resortes narrativos y aderezarlos con cierta poesía, con cierto embrujo, con ese afán de iluminarnos desde el barro o las trincheras que desarrollan los autores de tono furioso o visceral.

Ustedes me perdonarán porque no había leído hasta ahora a Alejandro Hermosilla (Cartagena, 1974) y debería haberlo hecho, sobre todo porque una de sus anteriores novelas (se titulan Martillo y Bruja) fue prologada por Juan Francisco Ferré, y eso debería darnos una pista de lo que (felizmente) íbamos a encontrar en su obra. Cerramos con otro texto del libro, que es la mejor manera de interesarse por la historia:

Apenas respiramos cuando nos cruzamos junto a él sin mirarlo ni prestar atención a su mirada diabólica o a los continuos escupitajos que lanzaba al suelo. Así, por un instante nos creímos libres de su presencia. Pensamos que ya no volveríamos a ver su rostro atormentado. Aquel tortuoso mapa lleno de cicatrices y costras rematado por una nariz alargada y deforme. Y apretamos con fuerza nuestras manos infundiéndonos valor y confianza. Pero cuando comenzábamos a tranquilizarnos y a exclamar loas de agradecimiento por haber salido ilesos de este encuentro, escuchamos unos ruidos. Me volví inmediatamente y observé al jardinero dirigiéndose hacia nosotros con un pedrusco verde, en la mano derecha, que arrojó sobre mi cabeza y tuve que esquivar, agachándome y saltando hacia el suelo.