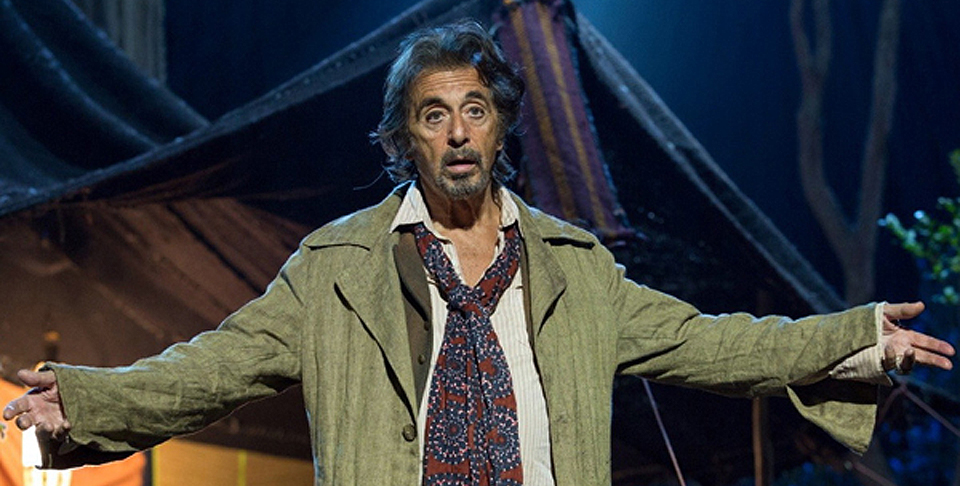

Barry Levinson, director de películas como El mejor (1984), Good morning Vietnam (1987), Rain man (1988) o Sleepers (1997), concibe una sólida tragicomedia sobre la crisis que sufre un veterano y afamado actor que ha perdido la magia y el talento. Un personaje que se beneficia de la sobria composición y de los tics de un ya septuagenario Al Pacino.

Quizá durante el visionado de La sombra del actor a más de uno le venga a la cabeza el film de Alejandro González Iñárritu, Birdman, ya que ambos títulos, y salvando sus grandes diferencias, navegan por territorios similares al ser dos retratos sobre actores en crisis que poseen un punto en común, y que es su dificultad para a aceptar que han entrado en la vejez. El film de Barry Levinson, que parte de un relato de Philip Roth, La humillación (Literatura Random House, 2010), es la radiografía sobre un afamado y veterano actor cuyo talento se ha desvanecido en el crepúsculo de su carrera.

Ya en el preámbulo del film, Levinson traza las pautas sobre las que va a transitar la trama. El sexagenario actor Simon Axler (Al Pacino) se maquilla ante el espejo de su camerino minutos antes de salir a escena mientras habla en voz alta consigo mismo sobre el carácter teatral que posee el mundo, siendo los hombres y mujeres que lo habitan sus actores, o que un ser humano durante su vida representa muchos personajes. Para instantes después coger dos máscaras que simbolizan el teatro, «mi tragedia y mi comedia. Las pondré juntas esta noche» dice mientras las tiene en sus manos. Monólogo que viene a ser una metáfora sobre la realidad del propio Simon más allá de su oficio como actor que Levinson enfatiza con el propio punto de vista de la cámara, ya que ésta zigzaguea entre el actor y su imagen reflejada en el espejo. Un monólogo que se tornará en forma de confesión después, con su narración en voice over sobre sus incidencias y sus pensamientos y que corresponde a las sucesivas sesiones privadas que tiene Simon con su psicólogo a través de Skype.

Pero antes, hay aún un nuevo giro que definirá ese carácter ambiguo, o cuanto menos alucinatorio, sobre esa suerte de desdoblamiento que parece sufrir el propio personaje relacionado con esa idea sobre la dificultad del actor para diferenciar la realidad de la ficción, algo que Simon le confiesa a su médico al comienzo de su terapia. Incluso le dice a aquel, frente a frente, ante la pantalla del ordenador, por medio de una webcam, que su gran preocupación es que «cada vez que veo una cámara siento la necesidad de actuar. Es una costumbre». «No esperes aplausos. Solo somos tú y yo», le responde el doctor. Pero Simon tampoco los espera ya que la actuación es algo que forma parte de él más allá del escenario.

Sea como fuere, dicho giro se produce cuando Simon, inmerso en su monólogo ante el espejo, recibe el aviso de que le quedan unos pocos minutos para salir al escenario. Éste abandona su camerino y, tras recorrer un estrecho pasillo, llega a una puerta que está cerrada, saliendo momentos después por otra que resulta ser la trasera que da a un callejón. Tras llamar a la misma, le abre un empleado del teatro que no le reconoce pese a sus esfuerzos por convencerle de que es el Simon Axler. Entonces se dirige a entrada principal, donde al atravesar el vestíbulo, pasa ante el cartel con su efigie que anuncia la obra. Pero uno de los acomodadores que se erige ante el acceso al patio de butacas le impide el paso, mandándole callar porque la función ha comenzado. Hasta que, de manera brusca, una voz da el aviso de que quedan tres minutos para que suba el telón, despertando a un adormecido Simón quien, aún sentado ante el espejo, comprueba que todo parece haber sido un mal sueño. Un sueño que, junto a ese monólogo precedente, transcurre en apenas cinco minutos pero que ya sitúan al espectador en ese espacio impreciso por el que se va a desarrollar la película y que es el que marca el propio carácter indefinido de un hombre que ha dedicado su vida entera a la actuación.

Al salir a escena, Simon parece sufrir un bloqueo interpretativo y se lanza al vacío. A partir de ahí la trama transcurrirá primero en una clínica de reposo, donde conocerá a Sybil (Nina Arianda), una mujer que le pide que asesine a su marido a quien ha sorprendido realizando un acto impúdico con su hija, y después en su hogar, donde al poco tiempo recibe la visita de una joven lesbiana ‒Greta Gerwig, la actriz de Frances Ha (Noah Baumbach, 2012)‒, cuyos padres (Dan Hedaya y Dianne Wiest) son amigos íntimos de toda la vida del actor, confesándole que desde niña está enamorada de él.

A partir de ahí, la existencia de Simon se ve envuelta en una serie de vivencias en las que se mezcla la experiencia real con su propia alucinación, porque la realidad es tergiversada por su imaginación a través de la cual canaliza sus angustias o sus anhelos, llevándole a vivir situaciones irreales que solo tienen lugar en su mente. O que se imagine a veces una situación para seguidamente, al abrir los ojos, compruebe que esta sucede de otra manera. A todo ello se une su faceta de actor, pues al fin y al cabo por gajes del oficio, Simon tenderá a la sobreactuación, como también a mirar el mundo desde su perspectiva, como si él fuese el gran protagonista de la función.

De ahí que su figura adquiera un tinte entre cómico y patético para quienes le observan desde fuera, viendo en ocasiones como habla solo, sin ser consciente de que sus interlocutores son muchas veces las imágenes de quienes le rodean y que él se crea en el subconsciente. Hay veces incluso que surge la duda de hasta que punto hay situaciones o incluso personajes como el de Sybil que son producto de la fantasía de Simon. De hecho, cuando le habla de ésta última al médico la compara con Harvey, el conejo invisible creado por la dramaturga Mary Chase y que Henry Koster llevó después a la pantalla ‒El invisible Harvey (Harvey, 1950)‒ con James Stewart como protagonista.

Pero también y, en cierta manera, Simon posee un cierto aire de espectro, y no solo porque se haya transfigurado en una caricatura de aquello que fue, sino por su pelo alborotado o su forma de deambular condicionada además, por las secuelas de la caída del escenario que le hacen andar de manera encorvada. Algo que hasta parece subrayar la propia melodía de su teléfono móvil que se asemeja al sonido de Theremin que se solía utilizar para los platillos volantes en las películas de ciencia ficción de serie B.

Y a su vez, el personaje de Simon se beneficia de la propia personalidad de Pacino, quien parece haberse mirado a sí mismo, aunque haciendo gala de un gran sentido de la ironía.