Para entender qué es hoy la prensa en España, conviene recordar qué fue. Durante décadas, no habló la sociedad: habló el Estado. La tinta no corría libre, sino bajo estrecha custodia. La prensa no contaba el país; lo imaginaba a la medida del régimen. No buscaba preguntas incómodas ni voces disonantes. Fabricaba certezas, blindaba mitos, calmaba inquietudes. La información era herramienta y frontera: marcaba lo permitido, sepultaba lo inconveniente, convertía el silencio en método.

A ojos del régimen, la prensa no debía reflejar la sociedad, sino modelarla según los principios del nacional-catolicismo y el autoritarismo. La información era un recurso estratégico: no para informar, sino para disciplinar. La legislación de aquellos años lo dejaba claro. La Ley de Prensa de 1938 convirtió la publicación de cualquier noticia en un acto supervisado. Antes de que una idea llegara a los lectores, debía pasar por el filtro del poder. Los periodistas no elegían qué contar; seguían consignas. La censura previa intervenía titulares, tachaba párrafos enteros y marcaba los límites de lo decible. En ese contexto, la palabra prensa no evocaba libertad, sino control. No significaba pluralidad, sino doctrina.

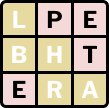

¿Eres capaz de descubrir la palabra de la memoria escondida en el pasatiempo de hoy?

Este control tenía un objetivo doble. Por un lado, garantizar la estabilidad del régimen. Por otro, construir una memoria colectiva a su medida. Así, la prensa funcionaba como espejo domesticado: mostraba solo lo permitido. En tiempos de crisis, silencios; en momentos clave, propaganda. La profesión periodística sobrevivía, pero constreñida. Los reporteros sabían que su tarea no era investigar, sino confirmar una visión oficial. Aun así, hubo pequeñas grietas: redactores que buscaban matices, cabeceras que deslizaban lecturas alternativas, lectores que aprendían a leer entre líneas. La prensa era controlada, pero no siempre dócil.

Con el paso del tiempo, esa relación entre poder y papel impreso comenzó a mostrar tensiones. La apertura económica, el desarrollo social y el contacto con otras realidades europeas hicieron evidente la necesidad de otra prensa. El final del franquismo trajo consigo un cambio profundo: desapareció la censura previa y emergió una idea distinta del periodismo. Empezó a ganar peso el concepto de prensa como servicio público. La profesión recuperó algo que había perdido: credibilidad, prestigio, ambición crítica.

Mirar al pasado para entender el presente

Hoy, cuando hablamos de prensa, pensamos en pluralidad, investigación, contraste de fuentes, fiscalización. La palabra ha sido resignificada. El control férreo dio paso a un ecosistema diverso, imperfecto y vivo. La democratización no fue automática, ni perfecta, pero supuso una ruptura clara: la prensa dejó de ser instrumento del poder para asumir su papel como espacio de libertad y vigilancia democrática.

Esa evolución es relevante por lo que revela: las palabras no son estáticas. Se transforman con las luchas, las leyes, las voces y los silencios que las rodean. La prensa en España pasó de estar encadenada a convertirse en arena pública, donde convergen opiniones, investigaciones y relatos. Una palabra antes asociada a la obediencia ganó nuevos matices: debate, independencia, transparencia, pluralidad. Hoy, la prensa es un derecho, una exigencia y un reflejo del camino recorrido. Y aunque enfrenta nuevos desafíos —desinformación, presión económica, polarización— su evolución demuestra que la palabra prensa, en España, ha vuelto a pertenecer a los ciudadanos.

Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes

Síguenos en Google Discover