Ángel Gabilondo no es cura, pero pocos políticos, e incluso no demasiados curas, lo parecen más que él. Hasta cuando estaba en la política partidista, el actual Defensor del Pueblo tenía mucho más de padre Ángel que de ministro Gabilondo. Por eso, el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia patrocinado por la institución que dirige y presentado esta semana en el Congreso de los Diputados tiene una credibilidad a prueba de injurias: Gabilondo no da, nunca dio, nunca dará el perfil de rojo comecuras dispuesto a todo con tal de desacreditar a la Iglesia católica. A ello ha de sumarse la astucia vaticana que seguramente inspiró su decisión encargar la encuesta sobre abusos sexuales no al CIS de Félix Tezanos, sino a una consultora demoscópica tan absolutamente libre de toda sospecha para las derechas como GAD3, que dirige Narciso Michavila, genio indiscutido de la demoscopia nacional hasta el pasado 23 de julio.

Los datos de la encuesta no han gustado a un sector de la dirigencia eclesiástica, pero la metodología impecable con que han sido obtenidos los hace difíciles de rebatir: al menos 440.000 personas han sufrido abusos sexuales por parte de religiosos o personas vinculadas a la Iglesia. Es la proyección obtenida de extrapolar a toda la población adulta actual lo confesado por los 8.013 entrevistados por GAD3. Los datos de España no son, en todo caso, muy distintos de los obtenidos por métodos similares en Francia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda o Estados Unidos: la pederastia ha sido un mal endémico en la Iglesia de Roma, aunque su perímetro exacto sea muy difícil si no imposible de precisar debido al manto de silencio y de vergüenza que siempre pesó sobre unas víctimas que hasta en el 80 y aun el 90 por ciento de los casos no se atrevieron a denunciar los abyectos abusos a que fueron sometidas.

Encrucijada episcopal

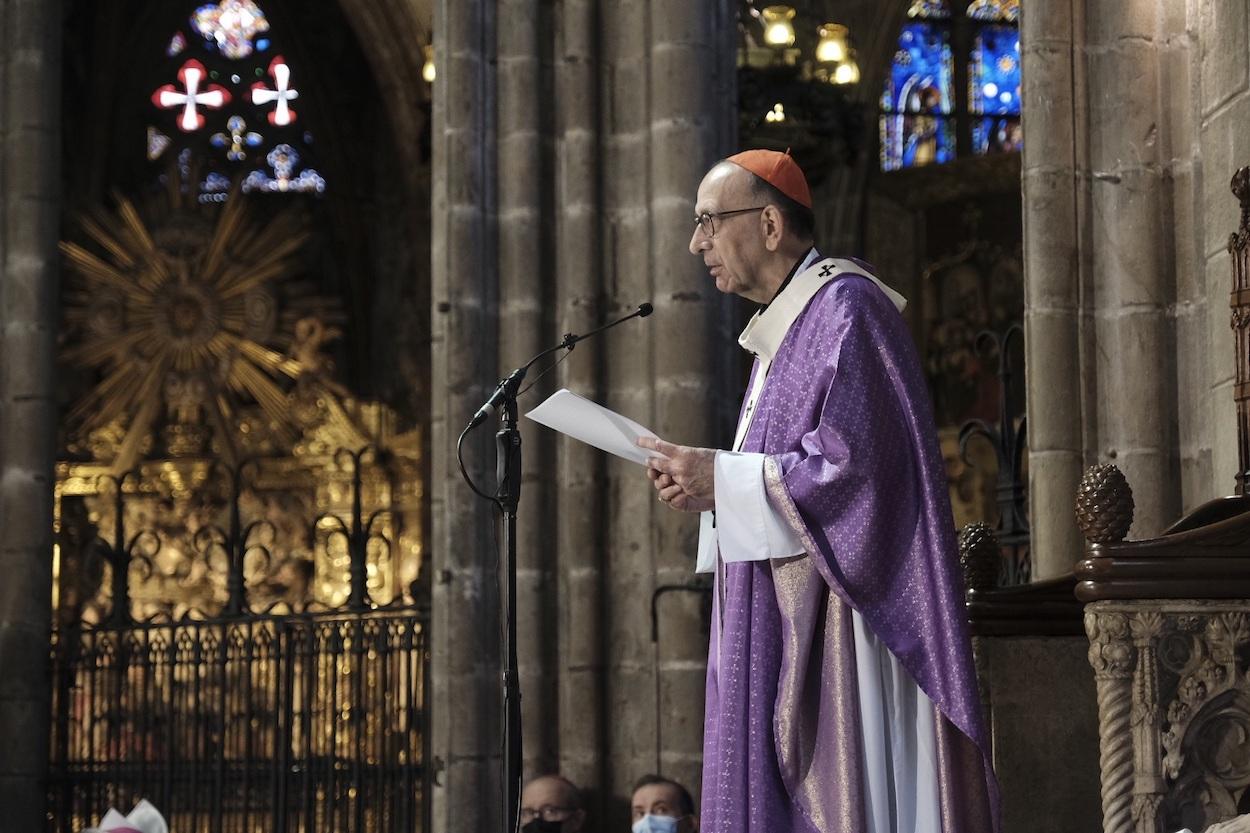

Sin embargo, ni el nombre inmaculado de Michavila ni el perfil angelical del Defensor han convencido al severo presidente de la Conferencia Episcopal España, Juan José Omella, para quien “las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”; por fortuna, piensa el cardenal veterotestamentario, tales intentos están condenados a sucumbir ante la infinita capacidad de perdón de “tantísimos buenos sacerdotes y religiosos” prestos a aceptar sin una queja “las críticas e incluso las difamaciones al estilo de Jesús”.

Mañana lunes 30 hay asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal, convocada de urgencia tras conocerse el informe del Defensor y donde, de nuevo, la Iglesia habrá de enfrentarse a una antigua encrucijada que le es bien conocida: la misma encrucijada, por cierto, a la cual tienen que enfrentarse antes o después las instituciones a las que les ha sido otorgado un cierto poder para que hagan el bien. No es un equilibrio fácil: demasiado bien diluye el poder y demasiado poder olvida el bien. “La única ventaja del poder es que puedes hacer más bien”, sostenía el padre Gracián.

La encrucijada de la Iglesia española ante el abrumador informe del Defensor es esta: ser santa o ser poderosa. La santidad aconseja aceptar de buen grado que, en efecto, cientos de ministros de la Iglesia cometieron gravísimos pecados y, en consecuencia, buscar la manera de compensar a las víctimas y hacerse perdonar por ellas. El poder, en cambio, aconseja negar la evidencia, demonizar al mensajero y dejar para mejor ocasión el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda y el cumplimiento la penitencia.

¿Los justos salvarán el mundo?

El dilema, en todo caso, no es meramente eclesiástico. No hay debate político de calado que no sea una variación del combate interminable que, antes o después, las instituciones del Estado dignas de serlo acaban teniendo consigo mismas: es el combate entre el poder y la santidad, entre la necesidad y la virtud, entre la utilidad y la bondad, entre Bentham y Kant, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Un exceso de bondad puede ser dañino para institución, pero un exceso de pragmatismo acaba resultando letal.

No conozco a ningún cura que sea pederasta pero sí a un par o tres de ellos que cuya vida está dedicada no al proselitismo, sino a dar consuelo material y espiritual a personas a quienes nadie se lo daría si ellos no lo hicieran. Esos curas misericordiosos –y los seglares que los secundan– son lo mejor que tiene la Iglesia: ellos son los 50 justos del Génesis por los cuales Sodoma merecía ser perdonada por Jehová, ellos los 36 justos de la tradición talmúdica cuya piedad sostiene al mundo y a los que mencionaba Borges en ‘El libro de los seres imaginarios’: “Si no fuera por ellos, Dios aniquilaría al género humano. Son nuestros salvadores y no lo saben”.

Los ministros son a un Gobierno o los secretarios generales a un partido lo que los obispos a una Iglesia, pero la naturaleza de las instituciones que unos y otros administran es bien distinta: el Gobierno no está obligado a ser santo sino a ser útil, mientras que la Iglesia pierde todo su sentido si la gente observa que se desentiende de la santidad y no ampara a los desamparados. La Iglesia, si todavía es poderosa, lo es por ser santa, no al revés, como parecen creer tantos obispos; lo que todavía la hace poderosa es lo que queda en ella de santidad, sin la cual está perdida. Si a la hora de gestionar el gravísimo asunto de la pedofilia y demás abusos sexuales la Iglesia española se comporta como un partido político y no como una institución evangélica, como una fundación misericordiosa, seguirá cavando su tumba. No socavará su poder, pero sí su santidad, sin la cual su poder es polvo, sombra, niebla, nada.