Un laboratorio forense de la ciudad india de Gandhinagar introdujo a comienzos de la década de 2000 una herramienta que aspira a cambiar la investigación criminal: la perfilación de la firma de oscilación eléctrica cerebral (BEOS, por sus siglas en inglés). Su promesa es tan clara como controvertida. ¿Puede la actividad neuronal revelar si alguien ha vivido en primera persona un delito? ¿Resulta lícito basar la libertad o la cárcel en esa lectura íntima? La respuesta enfrenta hoy a policías que la consideran “prácticamente infalible”, jueces que la utilizan para conceder o denegar fianzas y un amplio número de científicos que ven en ella más fe que evidencia.

La última gran polémica estalló en 2021. Una estudiante denunció la violación que, según contó, sufrió dentro de su colegio. El acusado, Surjaram, veinteañero, solicitó tres pruebas “científicas” para defender su inocencia: polígrafo, narcoanálisis y BEOS. El informe cerebral concluyó que no mostraba rastros de “conocimiento experiencial” de aquella escena. El juez lo puso en libertad provisional, y el caso pasó a otro tribunal. No es un episodio aislado: son ya más de 700 investigaciones las que han recurrido a esta tecnología para delitos de violación, asesinato o terrorismo.

Cómo pretende funcionar BEOS

El origen remoto se halla en la huella cerebral del estadounidense Lawrence Farwell, basada en el potencial P300, una señal eléctrica que aparece unos 300 milisegundos después de un estímulo relevante. El psicólogo indio Champadi Raman Mukundan tomó la idea y la amplió. Fundó Axxonet, creó BEOS y defendió que ciertas experiencias dejan huellas emocionales y sensoriales capaces de reactivarse cuando se describen en primera persona.

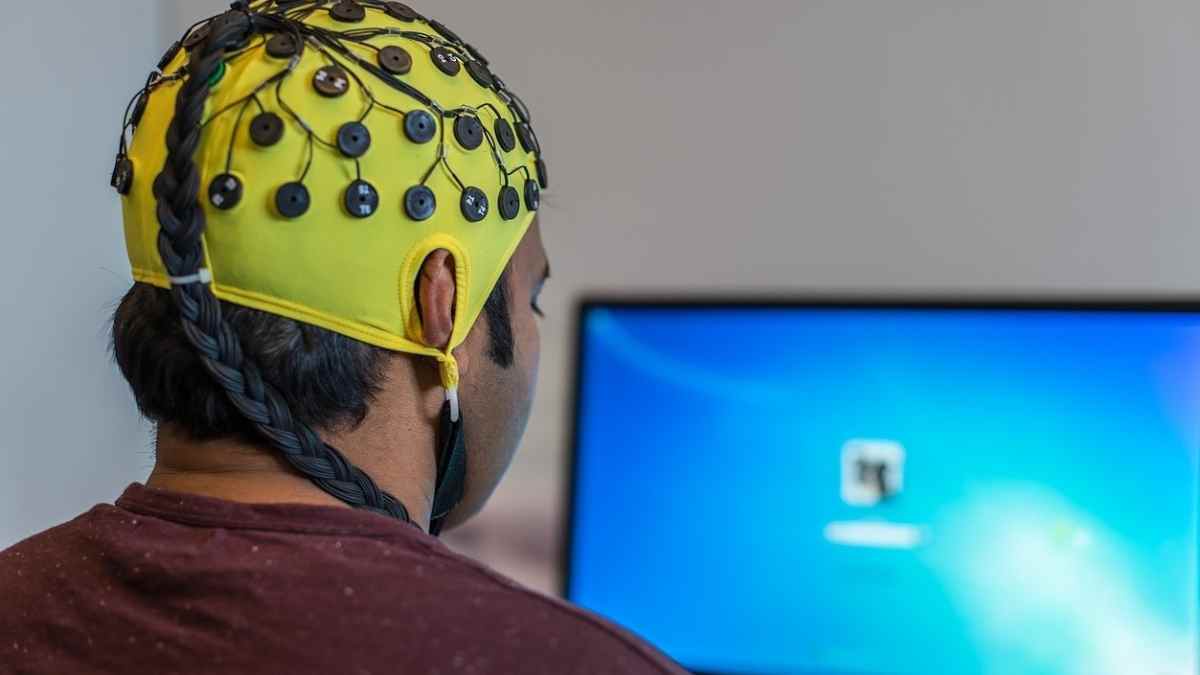

En la práctica, los forenses preparan dos guiones de frases cortas. Mientras el sospechoso las escucha con electrodos en la cabeza, un software rastrea si su cerebro responde como quien recuerda o como quien simplemente conoce datos de oídas. Para la empresa, detectar la secuencia «tomé un cuchillo» y después «lo acerqué a su cuello» eleva la probabilidad de implicación.

La evidencia, en entredicho

El estudio más citado, realizado entre 2006 y 2008 con 110 voluntarios, afirma una precisión próxima al 90 % y solo un 5 % de falsos positivos. Sin embargo, nunca se publicó en una revista revisada por pares. Neurocientíficos indios de prestigio tachan de “frívolos” los métodos, advierten del tamaño muestral insuficiente y subrayan que no existen réplicas independientes. Para otros expertos, el algoritmo es una “caja negra” cuyo funcionamiento real nadie ha podido escrutar.

El escepticismo se agrava porque la propia maleabilidad de la memoria permite confundir imaginación, recuerdo inducido o sugestión con experiencias auténticas. «Sería un avance enorme demostrar lo contrario», apunta el psicólogo Anthony Wagner, «pero, por ahora, la carga de la prueba sigue sin superarse».

Entre la ley y la práctica

En 2010 el Tribunal Supremo dictaminó que BEOS, el polígrafo y el narcoanálisis no pueden presentarse como prueba directa y jamás contra la voluntad del examinado. El fallo, lejos de desterrar la técnica, la empujó a una zona gris: sigue sirviendo para generar pistas y, sobre todo, para influir en resoluciones sobre fianza, donde las reglas probatorias son menos estrictas. Las sentencias de 2018 y 2021 que se apoyaron en BEOS para mantener a presuntos violadores y asesinos entre rejas lo demuestran.

La Universidad Nacional de Ciencias Forenses (NFSU) (nacida en 2008 y motor del plan gubernamental que pretende formar 150.000 peritos en diez años) enseña BEOS y la defiende con una fiabilidad “del 99,99 %”. Sus docentes viajan a Guyana, Bangladesh, Ruanda o Tanzania para mostrar la herramienta. Uganda acoge desde 2023 el primer campus internacional de la NFSU, y algunos laboratorios extranjeros ya han adquirido el sistema, que ronda los 118.000 dólares.

¿Hacia un futuro sin secretos mentales?

Filósofos del derecho y neuroeticistas temen que la difusión acrítica de tecnologías de lectura cerebral erosione la privacidad y convierta la mente en un campo de instrucción penal. «El riesgo no es solo que falle, alerta el profesor Owen Jones, sino que, aun fallando, ofrezca un barniz de objetividad científica». Paradójicamente, si algún día surgiera un detector de mentiras cerebral verdaderamente infalible, las alarmas éticas serían aún mayores.

Por ahora, BEOS avanza por la inercia de la necesidad forense, el prestigio institucional y la falta de controles externos. Una herramienta que aspira a humanizar los interrogatorios podría, sin evidencia sólida, terminar vulnerando el derecho fundamental a no autoincriminarse. La ciencia, recuerdan quienes exigen rigor, progresa con pruebas, no con promesas.