Quizá, como si fuera un presagio por su delicado estado de salud, Krzysztof Kieslowski se entregó con cierta urgencia, y al parecer hasta los límites de la extenuación, a la creación de la que sería su última gran obra junto con su guionista habitual, Krzysztof Piesewicz. De tal manera, que hubo un período en que la elaboración de los tres films que forman la trilogía Tres colores coincidió en un mismo tiempo: mientras supervisa el montaje de Tres colores: Azul (Trois couleurs: bleu, 1993), dirige Tres colores: Blanco (Trois couleurs: blanc, 1994) y escribe el guión de Tres colores: Rojo (Trois couleurs: rouge, 1994). Hasta que un 13 de marzo de 1996, casi dos años después del estreno de la tercera, cuando el cineasta se halla en plena redacción del libreto de su nuevo proyecto, también una trilogía, a partir de La divina comedia de Dante, fallece de un ataque cardíaco a los 54 años de edad.

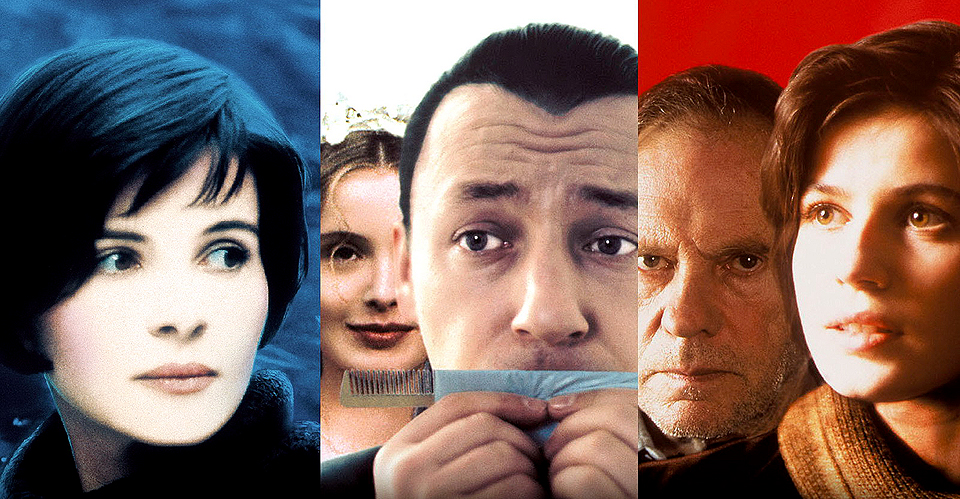

De hecho, Tres colores exhala en cierta manera un hálito de testamento fílmico en el sentido de que el cineasta polaco concibe, desde la poesía y la metáfora, su particular visión sobre la vieja Europa. Y no sólo por que sus tres respectivos títulos aludan a los colores de la bandera gala que simbolizan los tres valores de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, predominando en la imaginería de cada una de ellas la tonalidad a la que alude su respectivo título, o en el propio Canto por la Unificación de Europa, composición por encargo que deja inacabada el fallecido marido de Julie Vignon (Juliette Binoche) en Azul, sino por esa condición de fresco que posee en su conjunto, más allá del lugar geográfico donde transcurren sus respectivas tramas, la de Azul básicamente en Paris, Blanco entre Francia y Polonia, con el sueño del Este con Europa Occidental impregnando su atmósfera, y Rojo en Suiza.

[[{"fid":"43421","view_mode":"default","fields":{},"type":"media","attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"img-responsive media-element file-default"}}]]

Pero también, un hálito de testamento que emana en el sentido de que Kieslowski, a la manera de un entomólogo, concibe una suerte de compendio sobre la naturaleza humana, sobre sus entresijos y las circunstancias que la rodean. Una naturaleza regida, condicionada, guiada en su mayor parte por el azar. En Azul, Julie Vignon pierde a su marido, un prestigioso compositor, y a su hija de seis años en un accidente de tráfico del que ella sobrevive. En Blanco, el emigrante polaco a quien interpreta Zbigniew Zamachowski logrará en cierta manera cumplir el deseo de recuperar a su mujer Dominique (Julie Delpy), tras un complicado divorcio, desde su Polonia natal, donde comienza a surgir un capitalismo voraz y donde la igualdad sigue siendo un ideal, aunque sus planes estarán supeditados por los caprichos del destino. Y en Rojo, Valentine, la joven modelo a quien pone rostro Irène Jacob conocerá, también de manera fortuita, a un juez jubilado de quien no se sabrá su nombre e interpretado por un sobrio Jean-Louis Trintignant, estableciéndose entre ambos un sólido lazo de amistad. Azar que hará que Valentine se cruce constantemente, aunque sin llegar a conocerse, con un joven aspirante a juez (Jean-Pierre Lorit) que vendría a ser un reflejo, incluso un alter ego, del viejo magistrado.

Y bajo el manto del azar, los entresijos del ser humano, porque el tríptico trata sobre la soledad, la pérdida, el dolor, la infidelidad, la ausencia, los celos, el amor. Y a su vez, Azul habla sobre la libertad, la de alguien que trata de sobrevivir a una tragedia pero sin atarse emocionalmente a nadie, pero también del arte, de la creación artística, porque a Julie Vignon se le pide que finalice la partitura inacabada de su marido, surgiendo la duda de si ella es en realidad la verdadera autora de la música que firmaba su marido. Porque la insinuación, la sugerencia, son algunos de los rasgos del cine de Kieslowski.

[[{"fid":"43422","view_mode":"default","fields":{},"type":"media","attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"img-responsive media-element file-default"}}]]

Sin embargo, Blanco trata sobre la humillación, sobre el sueño roto de un inmigrante que tiene que regresar a su país pero que, una vez allí, abraza las consignas de un creciente, pero también salvaje, capitalismo que comienza a surgir en los países del Este. Porque Karol pasará a formar parte de aquellos quienes de la nada se convierten de pronto en nuevos ricos, aunque sus métodos sean más que discutibles. Y Rojo, que además es una reflexión sobre la justicia, poniendo en cuestión “el hecho de decidir lo que es verdad y lo que no lo es”, como le expresa en un momento dado el anciano juez a Valentine, un juez que se pregunta que haría si él fuese uno de ellos, esos a quienes le tocó juzgar durante el ejercicio de su profesión.

Si bien son tres filmes que se pueden visionar de manera independiente, a su vez poseen múltiples matices, pequeños detalles, muchos de ellos visuales, que, vistos en conjunto, refuerzan su unidad como trilogía. En Azul, durante una visita de Julie Vignon a los juzgados, aparecen de manera fugaz Karol y Dominique, al igual que en Blanco Julie entra en la sala donde la citada pareja se halla tramitando su divorcio ante el juez. Y todos ellos, sin desvelar detalles de la trama, volverán a aparecer brevemente en Rojo, cerrando sus historias y con ello la trilogía, imprimiéndole al mismo tiempo ese carácter de fresco que posee el tríptico en su totalidad. O la breve presencia de ese otro personaje en cada uno de los tres títulos, el de una anciana encorvada que intenta con dificultad introducir una botella de vidrio en un contenedor ante la atenta mirada de Julie, Karol y Valentine, aunque cada uno reaccionará de un modo diferente ante tal situación.

[[{"fid":"43423","view_mode":"default","fields":{},"type":"media","attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"img-responsive media-element file-default"}}]]

Un tríptico que, más allá de ser una reflexión, una exploración sobre las entretelas de la condición humana, un retrato de la Europa contemporánea, es también una experiencia sensorial, algo que potencia su cuidada estética visual, a veces incluso hasta hipnótica, y la excelente partitura de Zbigniew Preisner, con la enigmática “presencia” de Van Budenmayer, un compositor del siglo XVII fruto de la invención del cineasta polaco y cuya música es obra del propio Preisner. Por ello, la única condición para su visionado es, simplemente, dejarse llevar.